撬动房租上涨的激励杠杆

导语

利用激励杠杆,中国税务部门极大地提高了税收征管的效率。之前的税收发票刮奖已经取得奇效,而这次的房租抵税故技重施,深谙“失之东隅,收之桑榆”的平台逻辑。

在严厉的限购限贷政策作用下,一线城市房价上涨得到了抑制,但是住房供求矛盾通过住房租金快速上涨反映出来。根据中国房地产行情网公开信息,2018年7月,北京房租同比上涨达到21.89%,环比涨幅为2.63%。8月北京房地产中介行业协会紧急组织10家租赁企业公开承诺在两个月内投放12万套(间)不涨租金房源。此后北京住宅租金上涨的势头得到了控制,却仍然大幅领跑一线城市。

关于北京房租猛涨,此前主要有两种观点。第一种观点认为,过去一段时间,北京清除了大量的群租房,结果是租房市场供给突然下降,进而导致了房租的猛烈上涨。这种解释很有吸引力,因为它看起来不但很符合经济学的供需原理,而且很能解释房租上涨的“突然性”。但细想一下,我们就会发现,这种解释很可能是“似是而非”的。为何这么说?

首先,此解释只强调了政策减少租房市场供给的效应,却忽视了政策减少租房市场需求的效应。一旦租房需求和供给同时减少,住房租金或涨或跌,理论上皆有可能,具体往哪边走,必须依赖于更加详细的经验证据。

其次,即便假设这些政策净效应导致房租上涨,这种解释却难免“帝都特色”,即无法解释为何同一时间内,全国许多地方的房租都在猛涨。比如说,上海这段时间没有听到什么清除群租房的举措,但房租也同样猛涨。

第二种则是强调了资本的“炒作”和“逐利”力量。其基本逻辑是:在“房住不炒”背景下,一些大资本瞄上了长租市场,而为了争夺业主手中的稀缺房源,它们开始竞相提高价格,但羊毛出在羊身上,它们对业主支付的价格越高(不管是买还是租),最终都必然反映为房租上涨。

比如说,某个地方有A和B两家企业,它们都觉得长租市场有利可图,而为了从广大业主那儿争夺稀缺的长租房源,它们就开始不断提价,而这最终又必然会反映在房租上面。进一步,一旦少数企业通过不断加价而占有了大量的长租市场份额,它们将有可能凭借市场力量而提高房租。众所周知,“高价格,低产量”是垄断配置资源的基本特征。

与第一种观点相比,第二种观点有一个显著的优点,其解释力并不限于北京,也同样适用于所有的其他城市;因为不论在哪个城市,资本炒作和逐利本性没有太大的区别。但是,这种观点也有一个明显的缺点,即它没有很好地解释清楚房租为何会“突然”猛涨。或许有人会说,资本之所以“突然”发现长租市场有利可图,是因为中国政府开始对金融市场进行整顿。不否认金融市场整顿或多或少会影响租房市场,但资本“炒作”和“逐利”的本性一直就有。即使给定长租市场的确有良好的市场前景的假设,我们也很难相信资本直到现在才会突然发现这个巨大的投资机会。需要注意,资本稳定进入长租市场与突然大规模进入这个市场,不管是原因,还是由此造成的影响,都是有很大差别的。

刚才的分析表明,前述两种观点尽管广为流行,却都经不起仔细的推敲,都不能很好地解释北京房租何以突然猛涨;或者至少说,这些观点所刻画的机制,对房租的影响在理论上是模棱两可的,而要回答净效应到底是正是负,本质上就变成了一个经验问题,需要更多的证据才有可能说出个子丑寅卯。

揭秘房租“急涨”的真相

著名经济学家方汉明教授接受《财经》专访时,从税收征管的角度,对北京房租的“突然猛涨”给出一个崭新的、基于激励杠杆的理论阐释。这个理论不但可以明确解释房租大涨的现象,还可以很好地解释房租上涨的“突然性”。

方汉明认为,个税法提出⼦⼥教育、赡养⽼⼈、⼤病医疗保险、房贷利息、住房租⾦等可以计税前扣除,而这里的房租专项扣除会有很复杂的作⽤:第⼀,会⿎励⼤家租房⼦。当然,同期房贷利息的扣除会⿎励⼤家买房⼦;第⼆,租房需求会因为房租专项扣除⽽提⾼,市场均衡的房租会上升, 这是公共经济学上有名的“税负转嫁”(Tax Shifting)现象的逆反(也就是说“减税的转嫁”);第三,租客为了把房租抵税, 就必然要求房东出具房租证明。那么房东的房租收⼊要报税,税后所得会下降,这会进⼀步导致房租上涨。 2018 年很多城市,包括北京,虽然房价基本平稳或微降,但是房租却猛涨,很可能与预期中的税改加⼊房租抵扣有关。

方汉明教授还指出,房租专项扣除可能提高政府所能征收上来的个税总额。⼀⽅⾯,房租扣除会降低从租客中征收上来的个税;⽽另⼀⽅⾯,原来基本属于税外收⼊的房东的房租收⼊现在会被间接地纳⼊征收范围,所以从房东的房租收⼊征收的个税会增加。 ⼀般房东的边际税率会⽐房客的边际税率⾼, 所以政府的总税收反⽽可能增加。

这里我想着重从税收征管激励的角度,对方教授的观点做延伸解读,说明税收征管过程中激励机制的小幅改变,有可能会产生“四两拨千斤”的巨大影响。

对任何政府而言,征税都是极其重要的问题。按照定义,税收=税基×税率,故在征税过程中,政府必须同时考虑税基和税率两个方面。著名的拉弗曲线显示,假设政府的目标是税收最大化,对政府而言,税率也并非越高越好,因为税率增加,税基通常会随之下降。两相权衡下来,随着名义税率的增加,总税收会呈现出一个倒U型变化的趋势,故为了最大化税收收入,政府制定的税率,既不能太低,也不能太高。

实际税收其实是征税者与纳税者之间博弈的结果,而其中的关键则是纳税人有可能逃税或“合理避税”。给定了名义税率,政府若要增加税收,主要办法就是扩大税基,或者说就是要减少逃税的可能。但从纳税者角度看,名义税率越高,他们逃税的动机越大,即越有积极性将某些交易变成游离于税收征管体制之外的“灰色交易”。

不妨考虑政府对个人所得征税。很显然,给定个人所得税率,政府面临的最大的问题就是如何才能准确知道每个人的真实收入。这种信息不对称问题,对于工薪阶层可能不太明显,因为政府和税务部门只要看看每个人的工资账户,就可以知道大概情况了。但社会中也有相当数量的富人,除了工资,他们还有很多并不进入工资账户的额外收入,所以,仅仅看他们的工资账户,很难对真实情况有准确的把握。并且如果这些额外收入是通过现金交易进行的,则政府面临的信息不对称问题会更加严重。

对应于本文主题,不妨来看业主与租客之间的交易。房租对于租客来说是支出,但对于业主来说则是需要缴纳个人所得税的非工资性收入。按照公共经济学中基本的税收转嫁原理,租客和业主是可以通过积极性合谋而避税的。比方说,租客以现金方式向业主支付房租1000元,税收部门就无法观测到业主的这笔收入从而对其进行征税,于是这笔1000元的房租就成了业主的“净收入”。

那如何理解税收转嫁呢?设想此时租客要求业主必须向其出具发票,而一旦业主出具租房发票,他的租金收入就进入到税收征管体系了。假设收到1000元之后,这名业主的“边际”个人所得税率为30%,即他拿到这1000元租金之后,就必须向税务部门缴纳300元的个人所得税,因而他的实际所得只有700元。这样与原来私下交易的情况相比,要么业主不愿意出租了(低于他的心理价位),或者租客必须支付更高的租金价格才能租到房子。也就是说,即便国家只是形式上向业主征收个人所得税,实际上他也可以通过调整租金价格,而将部分乃至全部的税负转移到租客身上。

由于这种税收转嫁机制,如果租房发票对租客没有什么额外的好处,他们是不愿意要求业主出具租房发票的。换句话说,业主与租客有积极性通过现金交易而合谋逃税,这符合他们的共同利益,但却损害了税务部门的利益。

“激励杠杆”制衡合谋避税

税务部门当然可以通过强化审查机制来防止人们逃税,但在很多情况下,这样做的成本非常高昂,对税务部门来说得不偿失。但是,“聪明的”征税者有可能会借助一些激励措施,让本来的交易双方在交税方面变成“对冲力量”(Countervailing Power),进而难以达成合谋逃税的均衡。

很多人批评税务部门的征税手段落后,而实际上在与潜在纳税者“斗智斗勇”的过程中,他们已经逐渐成为使用激励杠杆的行家里手。早些时候他们通过引入发票刮奖办法,让消费者养成了索取发票的交易习惯,进而将小店吃饭之类的日常交易也纳入了税收征管体系。给定名义税率不变,这实际上提高了真实税率。

新税制改革故技重施。通过引入房租交税抵扣,租房者将受到很强的激励向业主索取租房发票。一旦业主需要开设发票,他们就必须交税。所以,房租可以抵扣个税的“预期”,让许多本来私下进行的房屋租赁交易转变为需要缴纳个税的显性交易。这里之所以强调“预期”,是因为仅仅有这个政策预期,而无需等到政策真的落地,这个作用就可以显现了。

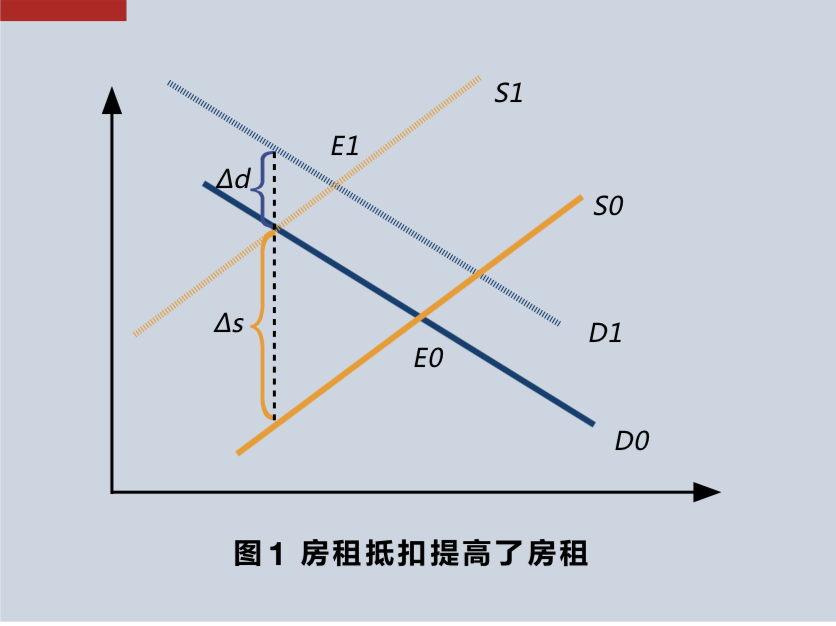

我们借助图1具体分析租金抵扣政策对房租的影响。图1横轴是房屋租赁数量,而纵轴则是租金价格。S0和D0分别代表税改前房屋租赁市场的供给曲线和需求曲线,而两个曲线的交点E0代表了原来的均衡。

接着考虑税改之后的情况——此时,如果租客索取发票,他就可以借此抵扣缴纳所得税,不妨用Δd代表租客的抵扣金额,而Δs则代表业主必须多缴纳的所得税。

考虑到抵税的可能性,给定名义上的租金价格为p,租客的实际感知成本(Perceived Cost)为p-Δd,其结果是租客们的需求曲线会向上平移Δd,从D0变成D1。

同理,考虑到纳税的可能性,给定名义上的租金价格为p,业主的实际感知收益(Perceived Benefit)为p-Δs,其结果是业主们的供给曲线向上平移Δs,从S0变成了S1。最终,在租客要求业主出具发票的情况下,最终租房市场上的均衡结果将从E0变为E1。

从E0到E1可以得到一个确定无疑的结果:租金价格上涨。并且,房租抵扣的两个效应,即由租客租金抵税所产生的需求扩张效应与由业主租金收入纳税所产生的供给收缩效应,在推动房租上涨方面是相互加强的,这就很好地解释了房租上涨的“猛烈性”。

至于税制改革到底会增加还是减少住房租赁交易量,理论没有确定结果。对应到图1,与E0相比,尽管E1的纵坐标(房租)必然更高,但横坐标(租赁交易量)却有可能更大,也有可能更小。这取决于同一个政策所引起的Δd和Δs的相对大小。如果Δd<Δs(如图1所示),则整个交易量下降;而如果Δd>Δs,则交易量增加。

但平均而言,租客的收入可能低于业主的收入,则对应于相同的交易金额,租客的税收抵扣额Δd将会低于业主的个税增加Δs,故最终的市场结果将是房屋租赁市场交易量下降。

接着再探讨房租抵扣对税收总量的影响。首先需要指出,如果所有的房屋租赁交易本来都已然纳入到税收征管体系,那么,Δd<Δs会导致租房交易量下降,就意味着税制改革对税收的影响将是不确定的。

但现在的问题是,在税制改革之前,许多房屋租赁交易可能是灰色的,并没有纳入到正式的税收征管体制中。不管这些交易有多少资本收入,它们并不会对税收收入做出贡献。

本次税制改革的一个重要影响,就是通过引入房租抵税措施,让许多灰色交易显性化,并将其纳入正式的税收征管体制。而一旦许多业主开始为房屋租金收入缴纳个人所得税,这必然会对国家的税收收入产生一个不连续的、正的影响。

税务部门深谙平台经济的“定价策略”

“太阳底下没有新鲜事”,经济学的许多道理都是相通的。之前我们曾经多次讨论平台经济和双边市场。实际上,我们也可以从双边市场的视角来理解房租抵扣的问题。

在这个例子中,我们可以将税务部门理解为平台(Platform),它一端连着业主,另一端连着租客。对应于租房交易,业主和租客分别缴纳的税金T1和T2也就是“税务平台”为它们制定的交易价格。

进一步,根据让·沙勒·罗谢和让·梯若尔(Jean-Charles Rochet and Jean Tirole)的权威定义,市场的双边性体现在,税收平台的总收入不但取决于“价格水平”T=T1+T2,还取决于价格结构,即T在T1和T2之间的分配。其中的关键点是,给定价格水平、价格结构的变化会对市场交易量产生重大影响。

按照我们之前对平台经济的分析,平台为了最大化自己的利益,往往会采取一种“失之东隅,收之桑榆”的定价策略,而我们将其称为“谷歌盈利模式”。将谷歌视为一个平台,在平台一端(左栏),它为广大用户提供免费的搜索服务(考虑运营成本,免费实际上意味着补贴),而在平台另一端(右栏),它就可以对广告商征收高额的定向广告费用。

力推新税制改革的中国税务部门,实际上是深谙“谷歌盈利模式”精髓的行家里手。税务部门作为平台,在租客端推出了房租纳税抵扣,这相当于是提供补贴;而在业主端,他们则因此获得了大量的个人所得税收入。巧用税收抵扣的激励杠杆,将大量的灰色交易变成可以征税的显性交易,这非常符合“失之东隅,收之桑榆”的平台逻辑。

阿基米德曾说,给我一个支点,我就可以撬起整个地球。基于杠杆原理,一个支点,一个足够长的杠杆,只需要很小的力,就可以产生巨大无比的威力。自然世界如此,人类社会亦复如是。利用激励杠杆,中国税务部门极大地提高了税收征管的效率;之前的税收发票刮奖已经取得奇效,而这次的房租抵税,不过是故技重施而已。

给定名义税率不变,一旦征管效率大幅提高,其结果将是税收总量大幅增加。之前我们从这个角度解释了为何税收可以在经济增长疲软的情况下逆势大增,而今天的分析则表明,我们也可以从这个角度理解,为何在“房住不炒”的前提下,房租却可以突然猛涨。