延迟退休如何影响养老基金?

导语

延迟退休年龄是世界各国在养老金制度下“人为创造人口红利”的手段,但退休年龄的延迟终究是有生理极限的。建立一个资产型养老保险体系是解开老龄化“百年之虑”的“百年大计”。

人口老龄化是一个世界性的发展趋势,世界各国养老金制度都面临严重冲击,并且越是发达的国家,人口老龄化越严峻,养老金制度改革的压力越大。为此,在过去几十年里,有些发达国家在对养老金制度进行改革或建立改革委员会时常常使用“拯救社会保障制度”的口号,而且在这些国家的改革政策组合中,使用最普遍的一个做法就是提高退休年龄。从20世纪90年代开始,几乎所有发达国家和转型国家都在提高法定退休年龄,例如,美国2020年的法定退休年龄是66岁,2021年的法定退休年龄提高到66岁零2个月,每年提高2个月,2022年是66岁零4个月,一直到2026年实现法定退休年龄67岁为止。美国此次提高退休年龄的改革启动于2003年,其间2003年到2008年提高1岁,每年提高2个月,从65岁提高到66岁,然后2008年至2019年“喘息”12年。

与发达国家相比,中国的法定退休年龄太低,提高退休年龄的压力较大。中华人民共和国成立之后,中央政府曾两次颁布涉及退休年龄的政策:1951年中央人民政府政务院颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》规定:男工人和男职员年满60岁(工龄满25年)、女工人和女职员年满50岁(工龄满20年)可退休养老,某些工作环境特殊并对身体有害的行业男工人和男职员年满55岁、女工人和女职员年满45岁可退休养老;1978年国务院印发的《关于安置老弱病残干部的暂行办法》规定,党政机关、群众团体、企业和事业单位的女干部年满55岁可以退休。基于上述退休政策,此次实施延迟法定退休年龄所涉及的群体主要是三个:50岁退休的女工人、55岁退休的女干部、60岁退休的男性工人和干部。

延退改革:必要且急迫

继“十三五”规划纲要之后,“十四五”规划纲要再次及时地提出延迟法定退休年龄的问题。之所以称其“及时”,是因为刚公布的第七次全国人口普查结果显示,我国人口老龄化趋势进一步加剧:与2010年相比,60岁及以上人口从8.06%提高到13.5%,上升了5.44个百分点,而2010年仅比2000年上升2.93个百分点;65岁及以上人口从2010年的8.87%提高到现在的13.5%,上升了4.63个百分点,而2010年仅比2000年上升了1.91个百分点。20年前,65岁及以上人口仅为8 811万人,而20年后的今天高达1.91亿人,翻了一番多。据联合国的预测,我国人口老龄化将继续加剧。

我国男女平均法定退休年龄原本已经很低,只有55岁左右,但由于种种原因,包括道德风险在内,每年男女平均实际退休年龄仅为54岁左右。退休年龄太低对参保人本人不是很有利,它将降低养老金的金额或者说降低替代率,例如,如果男女平均退休年龄提高到62.5岁,增加的8.5年缴费可提高每月统筹养老金好几百元(各地平均水平不一样,提高额度也不尽相同),账户养老金也有很大提高,两者合计每年可增加好几千元。另外,退休年龄太低对养老保险财务可持续性也很不利,并且退休年龄越低,对养老保险财务可持续性的影响越大。在目前退休政策影响下,据学习出版社和党建读物出版社2020年底联合出版的《党的十九届五中全会<建议>学习辅导百问》给出的预测,我国企业职工基本养老保险基金将在2029年首次出现收不抵支,到2036年将出现基金枯竭。笔者所在的中国社科院世界社保研究中心于2019年4月出版的《中国养老金精算报告2019—2050》对企业职工基本基金可持续情况也做过预测,其结果是到2028年出现收不抵支,2035年基金将枯竭。

下面,根据这部“精算报告”的基础数据,把延迟退休对维持和改善企业职工养老保险制度的意义做一个简单介绍。

延迟退休可改善制度赡养率

在现收现付制下,有三个参数十分重要,那就是缴费率、替代率和赡养率。“标准”的替代率是指退休后第一年领取的养老金占退休前工资的百分比。赡养率是指养老保险制度内退休人数占登记参保尚未达到退休年龄的人数之比。例如,2020年城镇职工基本养老保险总计参保人数为45621万人(含机关事业单位人员),其中尚未达到退休年龄的参保职工32859万人,退休人员12762万人,制度赡养率为38.8%。赡养率越高,说明老龄化情况越严峻,而通常大家所说的抚养比一般是指赡养率的倒数,38.8%的倒数是2.58:1,就是指目前城镇职工基本养老保险是2.58个人养1个人。抚养比越高说明人口结构越年轻,老龄化情况越不严峻。

缴费率、替代率和赡养率是一个函数关系,即缴费率=替代率×赡养率。这个公式说明,老龄化将导致赡养率逐年提高,如要保持基金收支平衡,或者提高缴费率,或者降低替代率。维持养老保险基金的精算平衡,防止使之陷入财政危机,这是大多数发达国家坚守的一个原则。但如果决策者不想降低替代率,也不想提高缴费率,甚至为了保市场主体和保就业还想降低缴费率,那就只剩一个办法了,就是降低赡养率。但是,一般来说赡养率这个参数是“给定”的,因为它是由人口结构的现状决定的,即使鼓励大家多生育,也不可能一蹴而就、立竿见影!于是,一个“稀释”赡养率的间接办法就此诞生,那就是提高退休年龄。换言之,提高退休年龄可改变当期和未来一个时期的赡养率。这个办法收效快、效果好,既不用提高缴费率,也不用降低替代率,就可以部分解决老龄化对养老保险制度的冲击问题。这就是为什么在过去几十年里绝大多数国家选择提高退休年龄的原因。

由于我国法定退休年龄过低,实际退休年龄更低,因此提高退休年龄对改善养老保险基金财务状况具有更为明显的效果。假定我国延迟退休从2022年开始实施,女工人退休年龄每年提高4个月,当提高到55岁后男工人和职员开始按照每年提高4个月的节奏加入进来,最终男工人和职员法定退休年龄提高到65岁,女工人提高到60岁退休;还假定,女干部也是60岁退休。在这样的假定条件下,与不改革相比,我国城镇企业职工(不含机关事业单位,下同)养老保险的制度赡养率将发生明显变化。

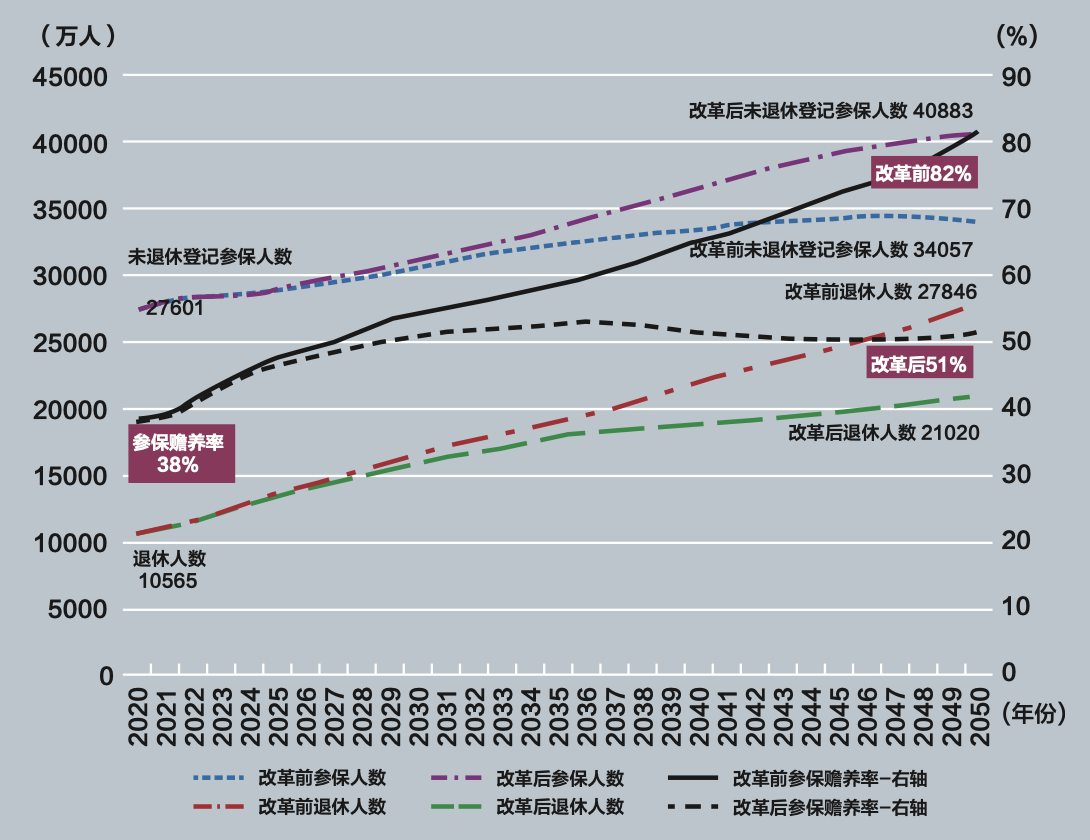

在不实施延迟退休政策下(下称“不改革情况下”),未退休登记参保人数将从2020年的2.76亿人逐渐提高到2050年的3.41亿人,30年里仅增加0.24倍,而退休人数则从1.06亿人激增至2.78亿人,未来30年将增加1.64倍,最终将导致参保赡养率从2020年的38.3%提高到2050年的81.8%。但在实施延退改革之后,参保赡养率将得到极大缓解:未退休登记参保人数到2050年将提高到4.09亿人,而退休人数则降至2.10亿人,这一增一降使2050年参保赡养率降至51.4%。

图1显示,2020年的企业职工养老保险是2.6个人养活1个人,如不实行延退改革,到2050年就提高到1.2个人养活1个人,就业人口的压力提高了一倍。但是,如果实施延退,到2050年将变成1.9个人养活1个人,就业人口的压力接近不改革时的一半。

图1 改革前后2020—2050年企业职工基本养老保险参保赡养率比较

在发达国家,一般情况下登记参保赡养人数与实际缴费人数基本是一致的,凡是参保的都须缴费,但在我国由于多缴多得的激励机制不明显和灵活就业人数逐年增加,只登记参保而停止缴费的人数逐年增加,遵缴率(实际缴费人数÷登记参保人数)在十多年前是90%,目前降到80%,就是说,养老保险制度的负担更加沉重了。于是在我国就出现了两个赡养率:在“参保赡养率”之外,必须要看到还有一个“缴费赡养率”并须将其单独作为一个现象进行分析研究,否则如果只看“参保赡养率”就有可能被误导。

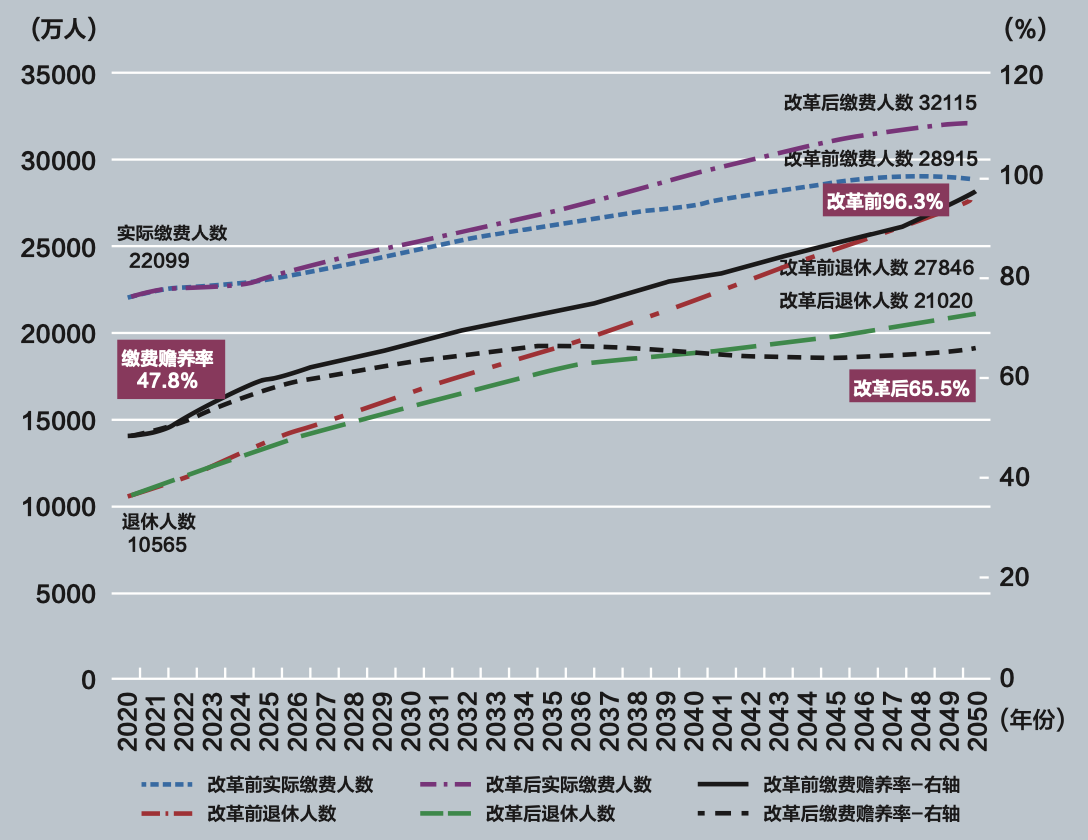

那么延退政策对缴费赡养率有什么影响呢?如不实施延退改革,2020年实际缴费人数是2.21亿人,到2050年将提高到2.89亿人,退休人数没有变化,还是从1.06亿人提高到2.78亿人,于是缴费赡养率明显高于登记参保赡养率——2020年是47.8%,到2050年将提高到96.3%。实施改革之后,情况有明显改变——2050年实际缴费人数将提高到3.21亿人,退休人数是2.10亿,于是缴费赡养率则从改革前的96.3%降至65.5%,大约下降30多个百分点。

图1和图2的比较显示,目前至少有5500万人只登记不缴费,这事实上“抬高”了赡养率10个百分点,从38%提高到48%。重要的是,从实际缴费人数来看,到2050年是1.04个人养活1个人,但如果实施延退就立刻提高到1.5个人养活1个人。也就是说,登记参保赡养率是“虚”的,因为有大约20%的人长期不缴费,这样,缴费参保率就有了实际意义,比如到2050年名义上是1.9个人养活1个人,实际上是1.5个人养活1个人。所以,如何提高养老保险的制度透明度和激励性,鼓励所有参保人尤其是那些灵活就业人员去缴费,甚至多缴费,真正实现多缴多得、长缴多得,就显得十分重要了。由此看来,在缴费遵从度不高的环境下,最佳的办法就是完善激励相容的制度设计,让大家像建立住房公积金那样主动多缴费和长缴费。

图2 改革前后2020—2050年企业职工基本养老保险缴费赡养率比较

延迟退休可极大改善养老基金收支情况

延退可明显改变制度赡养率,这就意味着可明显改变基金收支趋势,因为延退后制度内登记参保的人数多了,实际缴费的人数多了,而退休的人数少了。

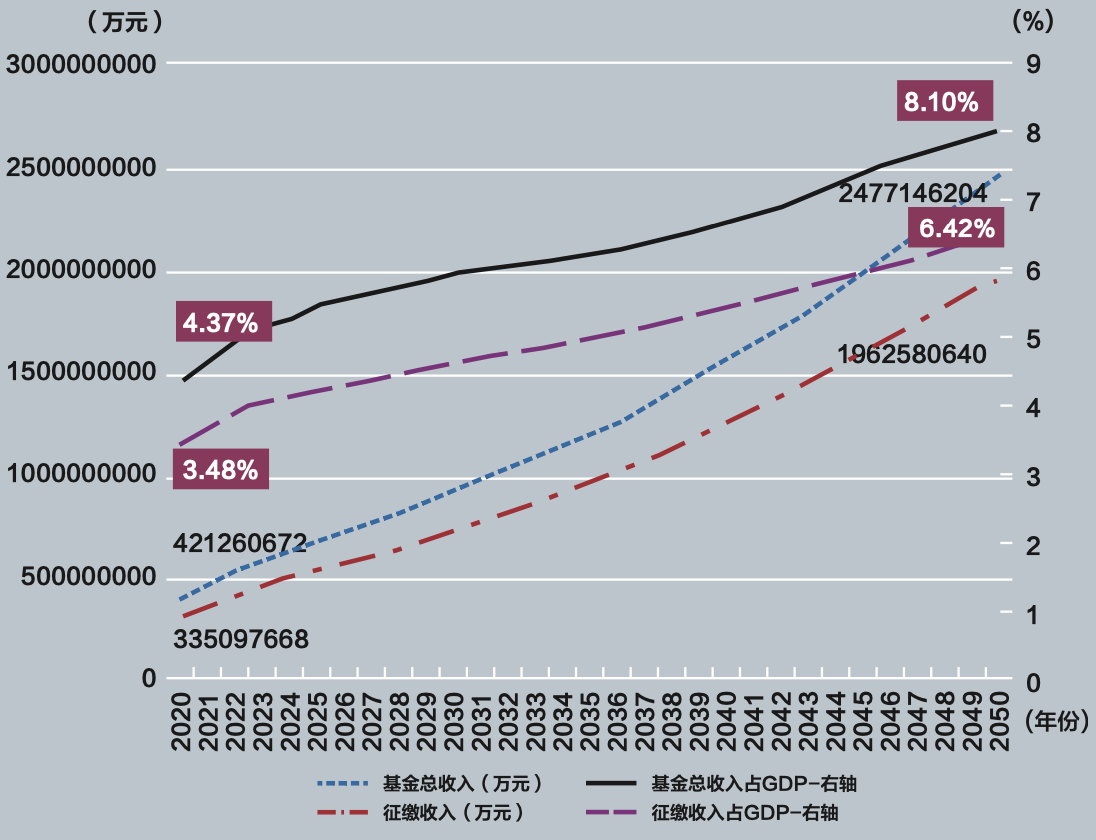

从收入的角度看,延退前后有一定的改变。在目前退休政策不变条件下,2020年基金总收入(含缴费、财政补助和利息)为4.21万亿元,占GDP的3.48%,到2050年总收入将达23.6万亿元,GDP占比将达7.73%。但如果2022年开始实施延退计划,2050年我国企业职工基本养老保险收入将提高到24.8万亿元,GDP占比提高到8.10%。

这里需要指出的是,由于地区间失衡的原因,早在十几年前就大约有一半的省份收不抵支,需要财政补助。从1998年至2020年,中央和地方各级财政对企业职工养老保险的财政补助总计达5.7万亿元左右(其中2020年为估计数),而2020年底城镇职工养老保险基金余额才只有4.8万亿元(含机关事业单位人员的养老基金余额)。这说明,如果没有以往20多年来5.7万亿元的财政介入,剔除机关事业单位之后,目前企业职工基本养老保险的余额将成为负值近2万亿元。

图3 改革前2020—2050年企业职工基本养老保险基金收入

进而,我们从图3可得知,实施延退政策将有利于减少财政风险:在不延退的情况下,在2050年的23.6万亿元总收入中财政补助将高达5.6万亿元;如果实施延退,图4显示,2050年的总收入将提高到24.8万亿元,财政补助额将减少到5.1万亿元。

图4 改革后2020—2050年企业职工基本养老保险基金收入

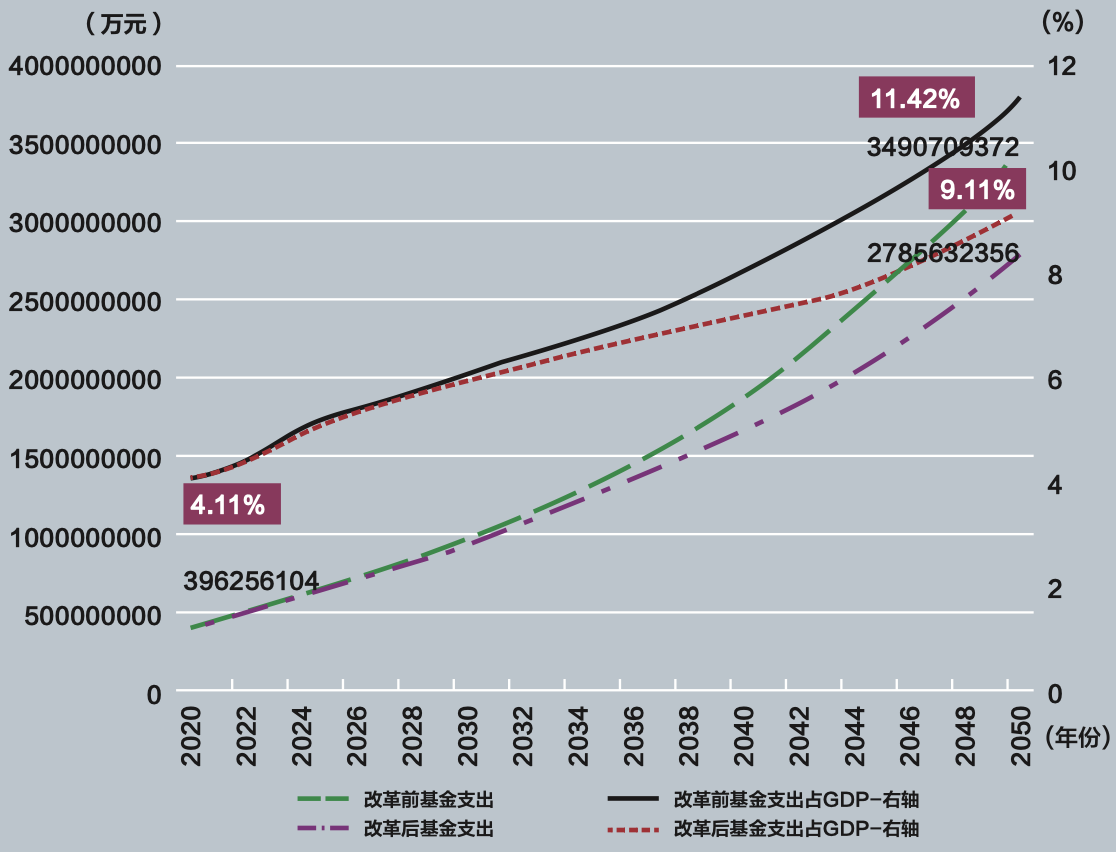

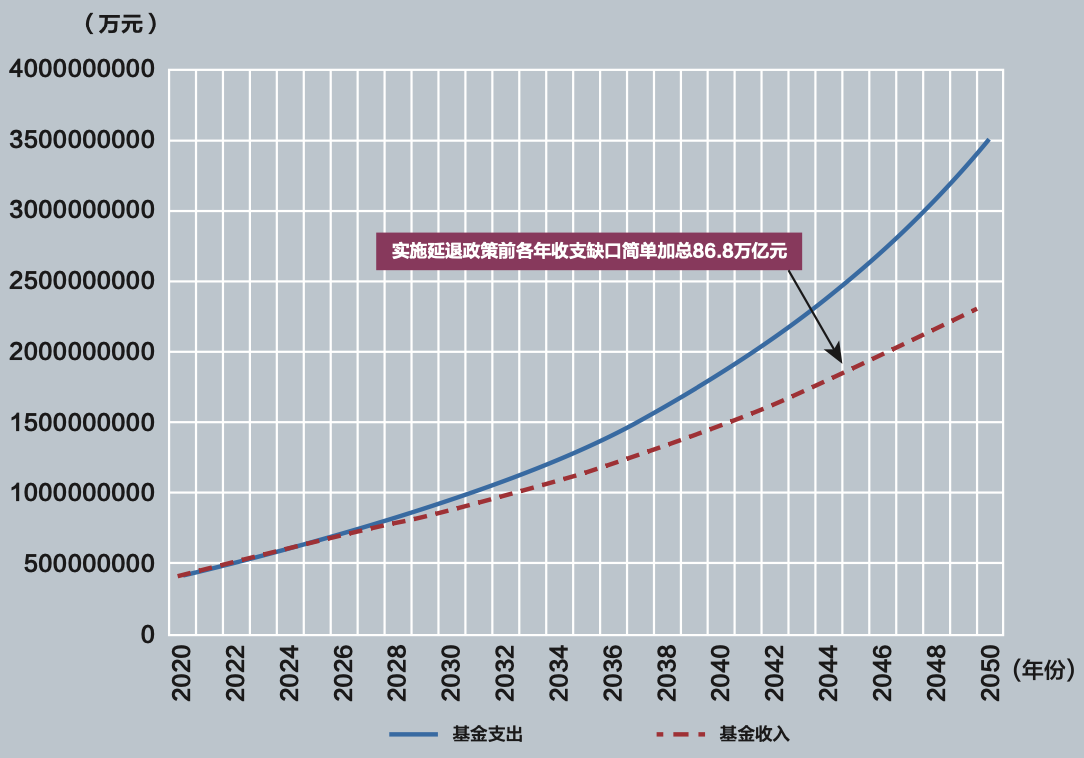

从支出的角度看(见图5),在现行退休政策条件下,基金支出规模将从2020年的3.96万亿元上升到2050年的34.91万亿元,GDP占比将从目前的4.11%上升到2050的年11.42%。根据OECD的预测,2050年中国城镇企业养老保险支出占比水平将高于很多发达国家——高于OECD成员国9.5%的平均水平,更高于欧盟28国11.4%的平均水平,几乎是美国5.9%的两倍,届时将高于瑞士(10.7%)、爱尔兰(10.0%)、日本(9.5%)、荷兰(8.1%)、英国(8.1%)、加拿大(6.9%)、新西兰(7.2%)和韩国(6.3%),甚至高于北欧福利国家瑞典(7.2%)、丹麦(7.5%)、挪威(11.4%)。以上还仅仅是城镇企业职工基本养老保险的支出规模,如果再加上机关事业单位和城乡居民基本养老保险的支出,到2050年我国全国基本养老保险的支出规模将更高,超过的国家将更多,将有可能超过法国(12.8%)、德国(12.5%)、西班牙(12.5%)、俄罗斯(12.4%)等国家。

图5 改革前后2020—2050年企业职工基本养老保险基金支出的比较

但如果2022年实施延退政策,2050年城镇企业养老保险支出规模将下降至27.9万亿元,GDP占比降至9.11%。虽然降幅很可观,但仍高于上述大多数发达国家,略低于日本、瑞士、爱尔兰和挪威。

上述预测显示,实施延退政策对在养老保险基金收入的影响不是很大,但对降低基金支出的影响是非常明显的。以2050年为例,实施延退对基金收入只提高了相当于当年GDP的0.37个百分点(从7.73%提高到8.10%),但相比之下,基金支出却降低了2.31个百分点(从11.42%降至9.11%)。

延迟退休可提高养老保险财务可持续性

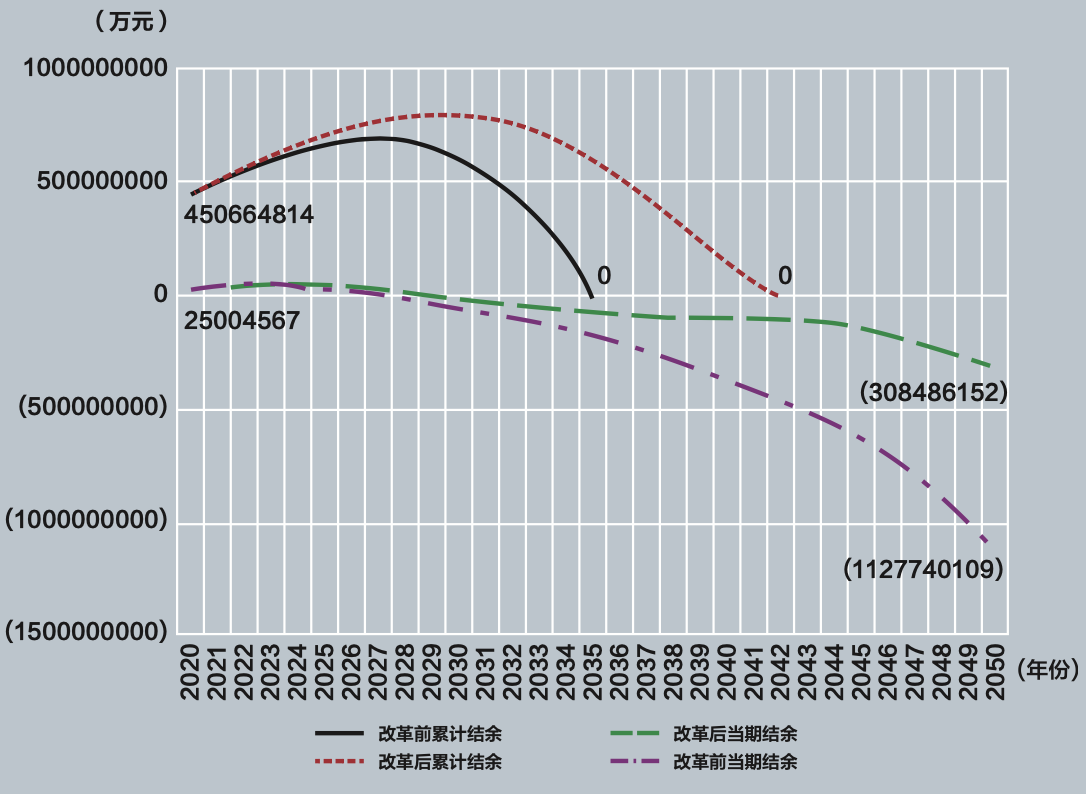

2020年中央在以往连续五年阶段性降费和2019年大幅降费与降低费基的基础上,再次“叠加”实施养老保险费的“减、免、缓”,当年出现收不抵支,城镇企业职工养老保险和机关事业单位养老保险基金累计余额从2019年的5.46万亿元降至2020年底的4.83万亿元。这是自1997年全国统一企业职工养老保险制度以来首次出现当期收不抵支和基金余额下降。如果将2020年视为“例外”,并将2018年作为预测期的基年,在这个假定条件下,企业职工养老保险基金余额到2027年将达到峰值6.99万亿元,从2028年开始逐年减少,在没有外部干预的情况下,到2035年基金枯竭。但如果2022年实施延退政策,达到峰值的年份将推迟到2029年的7.96万亿元,“峰值年”只推迟了2年,但“枯竭年”却能推迟7年,即到2042年基金才枯竭。

从收不抵支的“赤字年”来看,在不改革的情况下,2028年将首次出现赤字,收支缺口当年为1181亿元,以后逐年增加,例如2029年是2846亿元,2030年是4422亿元,到2033年超过1万亿元,2036年超过2万亿元,2039年超过3万亿元,2041年超过4万亿元,2043年超过5万亿元,2045年超过6万亿元,2046年超过7万亿元,2048年超过8万亿元,2049年超过10万亿元,到2050年当年的缺口高达11.28万亿元。但实施延退政策条件下,虽然“赤字年”仅从2028年推迟到2030年,但每年的缺口却小得多,例如,2030年当年仅为32.9亿元,2031年1394亿元,2032年2701亿元,2033年4009亿元,到2050年当年缺口仅为3.1万亿元。这些预测显示,延退非常有利于长期的基金可持续性。例如,在不改革的情况下,2050年的当期收支缺口相当于当年GDP的3.7%,而实施延退政策后仅为1.0%(见图6)。

图6 改革前后2020—2050年企业职工基本养老保险基金当期结余和累计结余的比较

经过对实施延迟退休政策前后的比较发现,从总体缺口规模来看,改革后的总体缺口明显缩小。改革前2035年基金枯竭后至2050年各年当期收支缺口简单加总后高达93.7万亿元,在抵消2035年底留下的累计结余1.66万亿元后,实际缺口为86.8万亿元。而改革后2042年基金枯竭之时到2050年各年当期收支缺口简单加总后仅为15.97万亿元,与2042年留下的4160.6亿元基金累计结存相抵之后,缺口当期值总计仅为15.6万亿元。就是说,如果不实施延退改革,未来的养老金赤字将高达86.8万亿元,如果2020年实施延退改革,养老金赤字仅为15.6万亿元(见图7、图8)。

以上是改革或不改革情况下各年缺口当期值简单加总的结果,如果将其贴现到基年2018年的话,对比一下改革前后的缺口现值就对改革的急迫性和必要性一目了然了。我国城镇企业职工基本养老保险基金于2016年开始逐渐委托给全国社保基金理事会进行投资,至今已归集1万多亿元,根据公布的《年报》数据,2017~2019年三年的平均投资收益率是5.6%。如果用5.6%收益率作为贴现率的话,将改革后15.6万亿元的缺口当期值贴现过来,其现值仅为3万多亿元,就是说目前城镇企业职工基本养老保险基金累计结存的4.8万亿元足以应对未来的缺口。但如果将不实施延退政策条件下的86.8万亿元当期值总赤字用5.6%来贴现的话,其结果就需要有现值20万亿元的基金储备才能覆盖未来86.8万亿元的缺口。很显然,相比之下目前4.8万亿元的历年结存远远不够,即使加上2万亿元的全国社保基金,甚至再加上全国范围划转的国有资本3万亿元(中央层面已宣布完成,总共划转1.68万亿元;地方层面划转正在进行中,假定划转1.3万亿元左右)产生的0.15万亿元左右的年度分红(假定按2019年央企5.2%的国有资本回报率来推算的话),相距20万亿元也是杯水车薪。

图7 改革前2020—2050年企业职工基本养老保险基金收支缺口

图8 改革后2020—2050年企业职工基本养老保险基金收支缺口

用“资本红利”替代“人口红利”

上述预测和分析显示,“十四五”规划纲要作出的延迟法定退休年龄的战略部署对提高我国养老保险制度的财务可持续性意义重大。延迟退休前后的数据比较给我们一些重要启示,为此提出如下五项政策建议。

第一,实施延迟退休的必要性。如果不实施延退,当前就需准备现值规模至少20万亿元的基金储备,而目前基金余额和储备基金总计仅有几万亿元。

第二,实施延迟退休的急迫性。在现有各类养老资产储备规模不足以应对未来老龄化的情况下,延迟退休是缩小赤字缺口乃至未来维持收支精算平衡的最有效、最直接的改革措施,舍此无他途。

第三,实施基金投资的重要性。全国散落在各地的近5万亿元养老保险基金应尽快归集进入投资渠道,加快推动投资进程。否则,绝大部分养老基金“躺在”银行里,2.5%左右的协议银行存款利率难以对冲未来的养老金赤字。例如,改革后养老金赤字15.6万亿如用5.6%投资收益率来贴现就仅需3万亿元的基金储备,但如用协议银行存款利率2.5%来贴现就需7.4万亿元的基金储备。

第四,发挥精准预测的科学性。上述精算报告预测期仅截至2050年,2050年以后必将需要规模更大的基金储备才能应对未来的收支缺口。很多发达国家的精算报告预测期为75年,有的国家长达100年。可以肯定的是,根据联合国的人口预测,随着老龄化的加剧,到21世纪末,我国基本养老保险收支压力必将逐年加大,这就需要尽快建立精算报告制度。

第五,改革路径选择的前瞻性。延迟退休年龄是世界各国在养老金制度下“人为创造人口红利”的手段,但是退休年龄的延迟终究是有生理极限的,毕竟受制于一定社会环境的约束。长远看,人口老龄化是我国的百年之虑,从2050年到21世纪末,建立起一个资产型养老保险体系是我国应对人口老龄化的百年大计,应尽快将其提到议事日程上来,扎扎实实落实中央提出的“夯实应对人口老龄化的社会财富储备”,在人口红利逐渐消失的预期下,“投资红利”和“资本红利”将是最佳的替代性改革方案。

*本文仅代表作者个人观点。编辑:潘琦。