为何东亚地区的生育率更低?

导语

为什么以重视生育闻名的儒家文化圈,反而陷入低生育率的陷阱?

唐末之后的数千年中,儒家文化一直对东亚文明有重要影响。儒家由孔子首创,形成于春秋时期。最初的先秦儒学为曲阜地方文化,此后传往中原地区发展为中原文化,并在汉代成为显学。此后儒家吸纳了包括道家、佛教等其他思潮的部分思想,并逐渐传往东亚和东南亚其他国家。

由于儒家对“家”和“孝”的重视,生育是儒家规范的重要组成部分。儒家将生育与道德联系起来,生育不仅是个人私事,更是整个社会可以干预的大事。孟子有云,“不孝有三,无后为大”。儒家文化中重视家和孝的观念可能会促进生育率的提高。

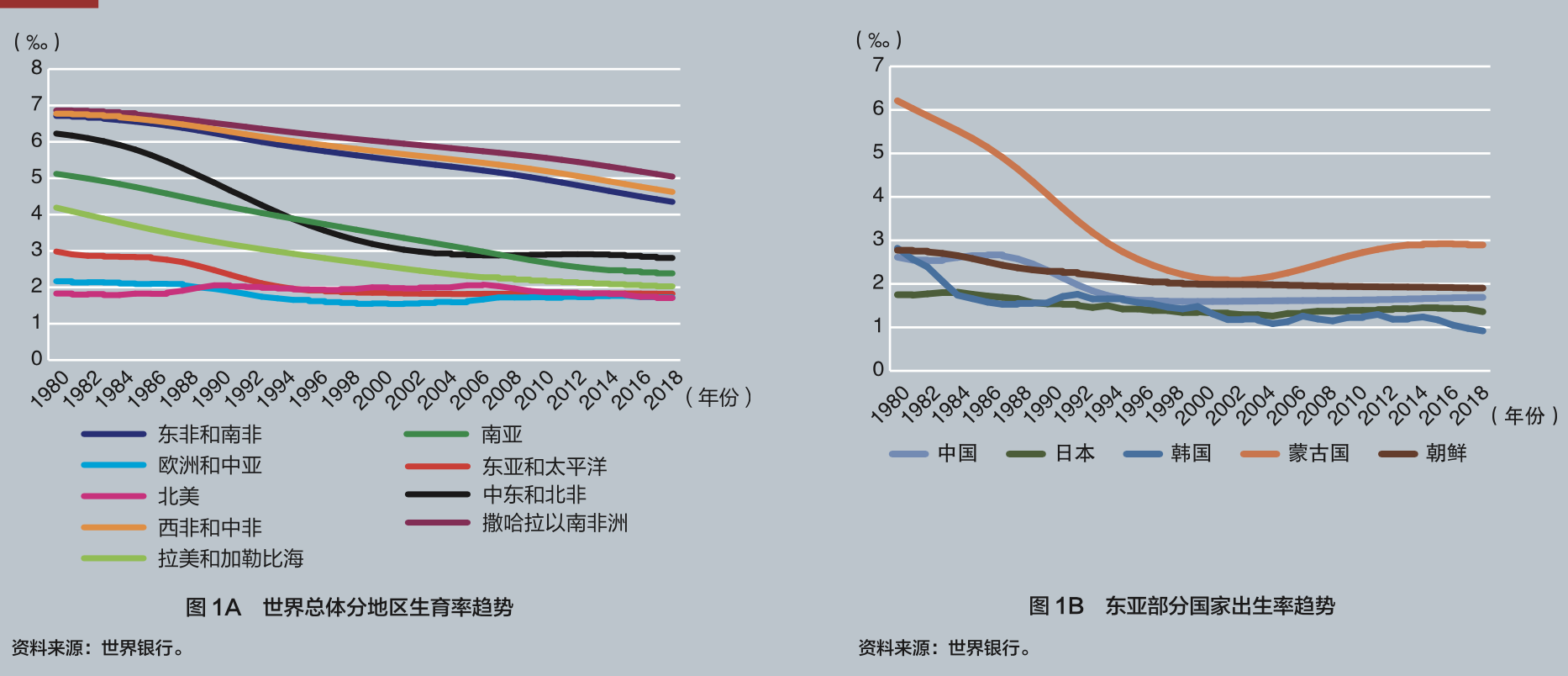

一个有趣的现象是,儒家文化圈中的中国大陆、中国台湾、中国香港、韩国和日本等国家和地区的生育率在近20年持续降低,几乎达到全球最低水平。图1描绘了世界各国分地区生育率(见图1A)和东亚部分国家生育率变化趋势(见图1B)。不难发现,东亚各国不仅生育率绝对值处于分地区最低水平,同时下降显著。这是什么原因造成的呢?为什么儒家文化圈反而陷入低生育率的陷阱呢?

其中很重要的原因是,随着经济社会的变迁,儒家文化中包含的一些其他元素对生育逐渐产生的作用日益显著。具体有以下几点:

第一,当女性的整体受教育程度和经济社会地位较低时,家庭内部事务的效率分配与早先儒家男性家庭主导地位情况下的均衡分配相近,偏向女性的育儿负担分配对生育率没有较大影响。随着女性整体受教育程度和经济社会地位提高,在儒家规范下女性将投入远比效率均衡多的时间处理家庭内部事务。社会—家庭地位的不匹配会降低高教育水平未婚女性的结婚率,进而间接降低生育率,也会通过推高育儿成本从而直接降低生育率。此时儒家文化对生育率的总体影响可能会从正向变为负向(Myong et al.,2020)。偏向女性的育儿负担分配显著降低了整体生育率,特别是对于社会经济地位较高但仍需大量投入育儿事务的女性。

第二,女性工作—家庭冲突对生育率的影响。例如,来自日本和韩国对已婚女性的深度调查发现,过长的工作时间和不完备的产假制度会导致女性只选择生育一胎或直接辞职(Brinton & Oh,2019)。利用来自韩国的面板数据发现,家庭内部劳动中男性参与率的提高可以显著增加家庭生育率(Kim,2017)。

第三,东亚地区人力资本回报的增加也是造成生育率下降的因素之一。根据清朝安徽桐城地区的家谱数据的研究,人力资本回报会显著影响家庭的生育选择(数量—质量权衡)。在人力资本回报较高的清朝前期,生育率和后代受教育程度有显著的负相关关系;而当人力资本回报在清朝后期下降时,生育率和后代受教育程度不再相关(Shiue,2017)。

第四,教育成本的增加也会降低出生率。利用日本国家转移账户(National Transfer Accounts)数据发现,养育后代的成本特别是教育成本与总和生育率之间的弹性较大。其中,养育后代成本与总和生育率的弹性约为-1.2,即养育成本增加1%,总和生育率下降1.2%;教育成本与总和生育率的弹性则达到了-1.7,即教育成本增加1%,总和生育率下降1.7%(Ogawa et al.,2009)。

第五,研究发现,伴随着经济的迅速发展,具有传统观念的男性的稳定比例会使女性结婚率下降。利用来自日本的调查数据研究发现,女性在婚育后工作和提高自身教育程度会增加孩子未来拥有工作和配偶的概率(Hwang,2016)。

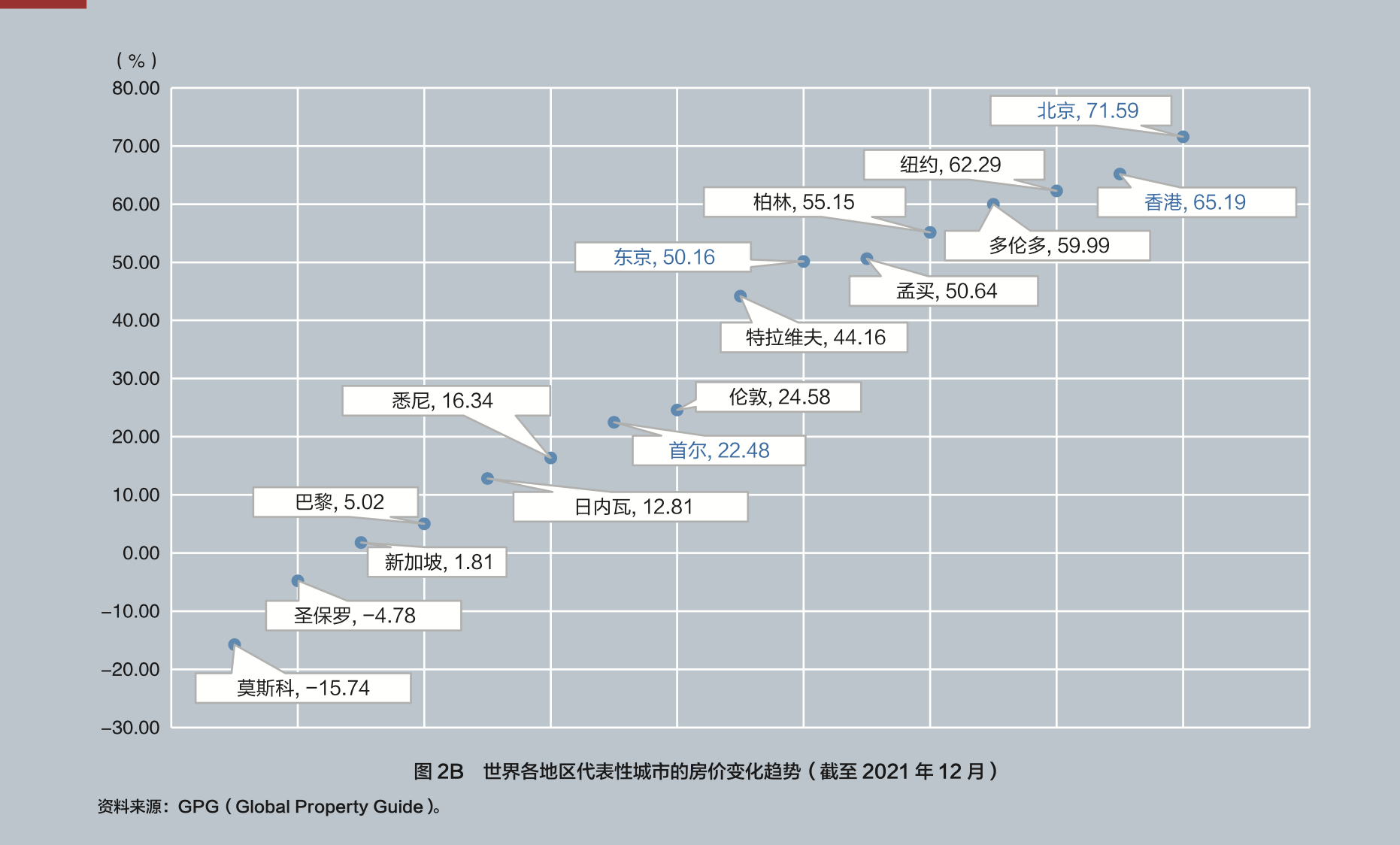

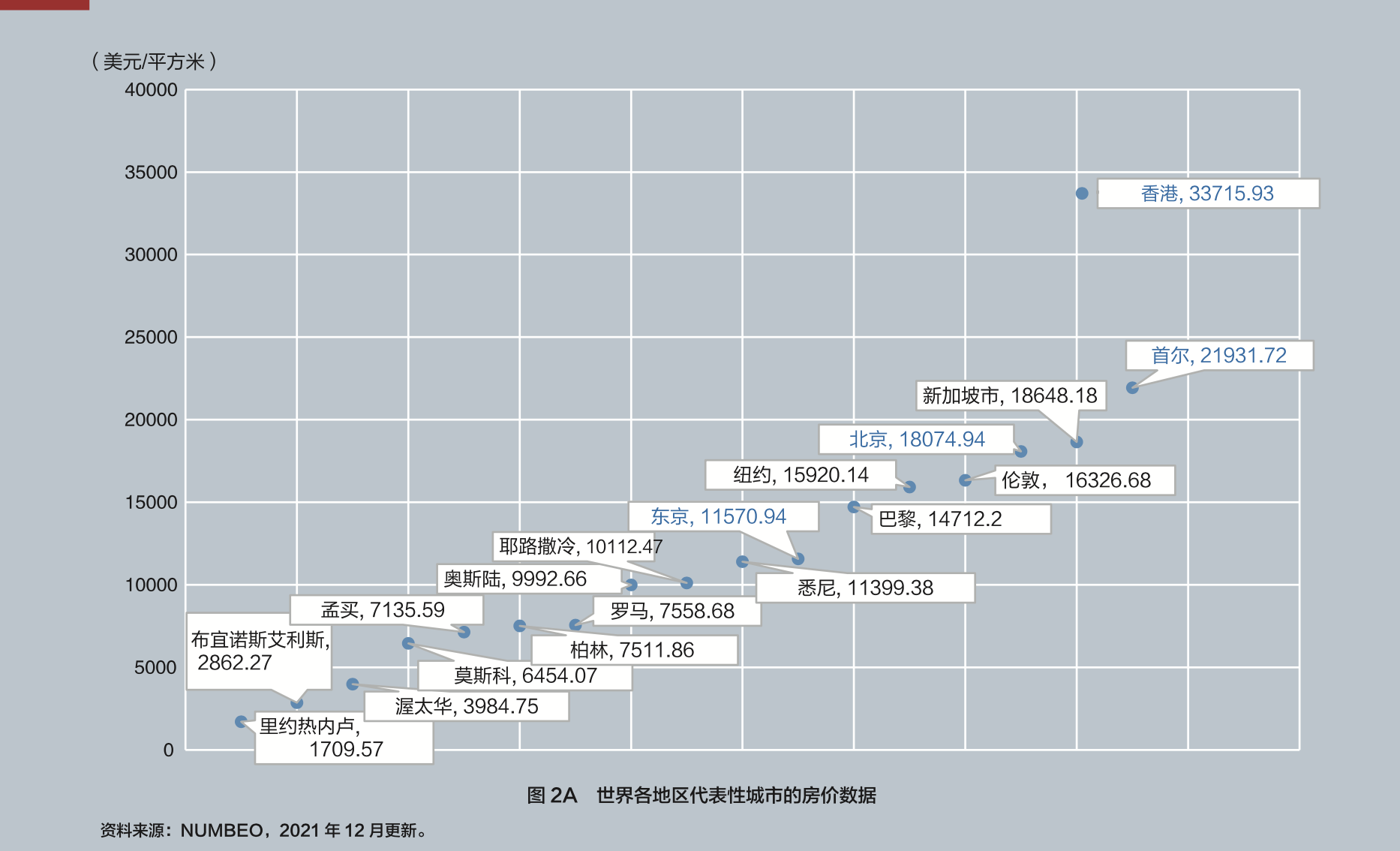

第六,高房价对生育率有不利影响。虽然部分针对美国的研究发现房价会通过增加家庭财富提高生育率。但是,针对中国以及其他东亚国家的研究结论非常统一地证实了房价对生育率有显著的抑制作用(葛玉好和张雪梅,2009;Yi & Zhang,2010;Liu et al.,2020;Liu et al.,2021)。图2描绘了代表性城市房价(见图2A)及其近十年(截至2021年12月)的变化趋势(见图2B),不难发现,东亚国家和地区房价绝对值与上涨率都位于全球前列。

综上所述,数千年来儒家文化对中华民族和其他地区民族的影响不可忽视。其内涵对于生育的影响具有两面性——当社会总体发展水平较低时,儒家文化中重视家庭的观念可能会促进生育率的提高;但当社会发展到一定阶段,儒家文化中的其他元素可能会降低生育率,且其负面作用日益显著。由此,相关政策的配套,例如鼓励平等的就业环境、减少女性的育儿负担、减少家庭教育成本、推进教育公平等,可能具有较为重要的意义。

参考文献:

[1] 葛玉好,张雪梅. 房价对家庭生育决策的影响 [J]. 人口研究,2009,43(1):12.

[2] Brinton Mary C, Eunsil Oh. Babies, Work, or Both? Highly Educated Women’s Employment and Fertility in East Asia [J]. American Journal of Sociology, 2019, 125 (1): 105-140.

[3] Hwang Jisoo. Housewife,“Gold Miss”, and Equal: The Evolution of Educated Women’s Role in Asia and the US [J]. Journal of Population Economics, 2016, 29 (2): 529-570.

[4] Kim Erin Hye-Won.Division of Domestic Labour and Lowest-low Fertility in South Korea [J]. Demographic Research, 2017, 37: 743-768.

[5] Liu Jing, Xing Chunbing, and Zhang Qiong. House Price, Fertility Rates and Reproductive Intentions [J]. China Economic Review, 2020, 62: 101496.

[6] Liu Hong, Liu Lili, and Wang Fei. Housing Wealth and Fertility: Evidence from China [J]. Journal of Population Economics, 2021: 1-37.

[7] Myong Sunha, Park Jungjae, and Yi Junjian. Social Norms and Fertility [J]. Journal of the European Economic Association, 2020, 19 (5): 2429-2466.

[8] Ogawa Naohiro, Andrew Mason, Amonthep Chawla, Rikiya Mastsukura, and An-Chi Tung. Declining Fertility and the Rising Cost of Children: What Can NTA Say about Low Fertility in Japan and Other Asian Countries? [J]. Asian Population Studies, 2009, 5 (3): 289-307.

[9] Shiue Carol H. Human Capital and Fertility in Chinese Clans before Modern Growth [J]. Journal of Economic Growth, 2017, 22 (4): 351-396.

[10] Yi Junjian, Zhang Junsen. The Effect of House Price on Fertility: Evidence from Hong Kong [J]. Economic Inquiry, 2010, 48 (3): 635-650.

*本文仅代表作者个人观点。编辑:潘琦。