教育与引才要双管齐下

导语

中国人才基础总量不小,但人均水平、质量、结构均有提高空间。

创新离不开人才,中国人才基础总量不小,但人均水平、质量、结构均有提高空间。根据OECD和联合国数据,2018年中国研究人员总量约为187万,领先于美国的143万,但是人均水平偏低,每千名劳动力中的研究人员数量仅为美国的1/4。中国人才质量与发达国家相比仍有较大差距,在人工智能、集成电路等关键行业尤为突出。国际研究机构的排名也显示中国人才竞争力整体还是远落后于美国、德国、英国、加拿大、法国等发达国家。

人才体系供给侧主要依靠教育,教育的三大问题不利于创新人才培养。中国优质基础教育资源分布不均直接降低了人力资本的质量,教培行业的发展加剧了这种不均衡,造成“消失的爱因斯坦”现象。应试教育的强激励制度带来了对应试技能的过度投资,降低了科学教育质量,导致中国学生的科学探究能力和科学思维能力达到中等及以上水平的比例相对较低。理论上,研究型高校可以发挥将人力资本转化为创新人员的重要作用,但行政化逻辑过重制约了其发展空间,比如不少发表过学术论文的科技工作者认同发表论文的主要目的是达到职称晋升要求。

人才体系需求侧的人才引进政策有重要意义。中国人才流出比较多,虽然近年来中国海外学成人员归国渐成趋势,但是根据教育部公布的数据,还有220多万名出国留学人员留在海外。此外,中国对“超级明星”类顶尖人才的吸引力有待进一步提高,根据美国国家科学基金会的调查,在美国获得博士学位的中国留学生中,有留美意愿的学生占比高达80%。究其原因,主要有两大因素制约:一方面,国内外学术环境差异较大;另一方面,各地人才引进政策之间过度竞争,带来了过度承诺,间接加大了人才引进难度。

看起来“很大”的人才基础

人才没有统一标准化的定义。一般从三个维度来定义人才。第一,教育水平。教育水平是衡量一国人力资本的关键,较高的能力和素质也常体现为较高的教育水平。此外,高等教育使人力资本更接近相关领域的技术前沿,从而提高人力资本转为科技创新人才的可能性。第二,职业。广义上的人才包括艺术家、音乐家等从事各类创造性活动的群体,而在讨论科技创新时,我们更多关注从事科学和技术相关行业的人,如研发人员、工程师、研究员、科学领域的学者等。第三,专业知识和技能。“STEM”专业,即科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)与数学(Math)是科技创新的核心力量。

中国人才基础有以下几个重要特征:

(1)中国人才资源总量排名世界第一,而人才基础的人均水平仍显不足。根据OECD和世界银行数据,2018年中国每千名劳动力中的研究人员数量仅为韩国的1/6,为新加坡的1/5,为美国、德国和日本的1/4,且略低于与人均GDP相适应的水平。与美国、欧洲主要发达国家以及日本和韩国相比,2018年中国的人均受教育年限较低,且低于人均GDP要求的水平。

(2)中国人才结构分布仍不合理。虽然中国“STEM”专业毕业生数量排名全球第一,但其中以本科生为主,2019年占比85%,硕士生、博士生占比分别仅为13%、2%;而美国三者的比例分别为71%、24%、5%。这主要是由于中国本科生升研究生的升学率较低,2019年中国本科生升研究生的升学率仅为23%,而美国本土大学毕业生升研究生的升学率超过100%。[1]中国科研人员在部门之间的分布也较不均衡:企业作为科技创新的主体,虽然科研人员数量众多,2019年人数达518万,但其中博士仅占0.8%,远低于日本企业研发人员中博士4%的占比;高达46%的企业科研人员学历在本科以下。

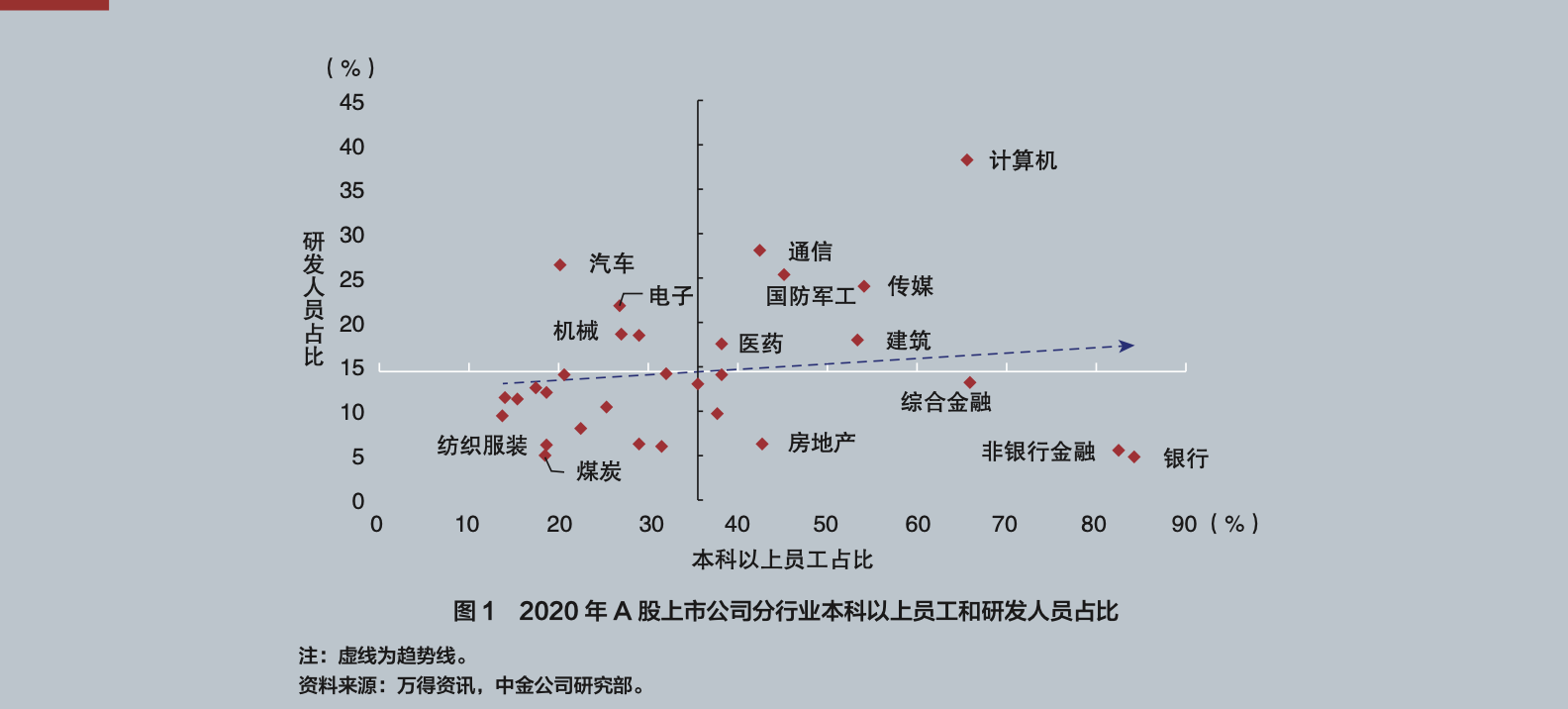

(3)中国人才行业分布并不均衡。以A股上市公司为例,本科以上员工占比排名前三的行业是银行、非银行金融、综合金融,分别为84.1%、82.4%、65.8%,这三个行业对研发的需求不高,却拥有比较多的受过高等教育的毕业生(见图1),可能是一种资源错配。大量人才更偏向于从事金融行业而非从事研发,很大程度上与金融行业薪酬水平较其他行业更高有关,2019年A股上市公司人均薪酬排名前三位的行业也正好是本科以上员工占比最高的三个金融行业。2018年经济普查数据显示,法人单位从业人员中有1832万从事金融业,占比为4.8%,这个比例略高于美国的4.5%。这种趋势已经出现了一些边际变化:2019年普通本科招生数中,经济学专业占比为5.4%,较2018年下降了0.3个百分点。

不难得出以下结论:中国人才基础总量较大,但在人均水平、质量、结构等层面仍有提升空间。解决这些问题需要供需发力,教育与引进人才要双管齐下。

基础教育不平衡,高等教育需提效

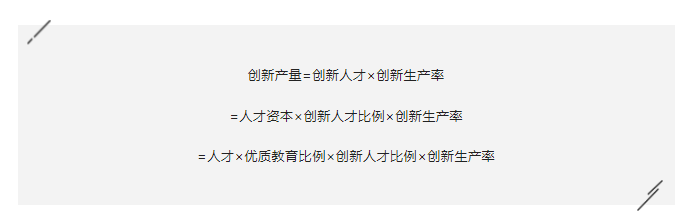

首先,需要定义创新生产公式。一个基本的规律是创新的生产具有如下两个特点:一是创新只能在有创新能力的人中以一定概率产生;二是创新生产具有累积性,需要站在巨人的肩膀上才能产生新思想,而教育的作用在于帮助有潜在创新能力的人接近现有技术前沿。因此,我们可以进一步定义以下创新生产公式:

其次,基础教育和高等教育作用不同:前者更注重培养,后者兼具培养和筛选功能。

第一,基础教育不均等降低创新人才基本盘。

基础教育公平能提升优质基础教育的人才比例,而基础教育不均等造成“消失的爱因斯坦”现象。哈佛大学公共经济学教授柴提等学者的研究表明,儿童时期对发明创造的接触是决定一个人能否成为发明家的关键因素,[2]由于家庭因素、基础教育质量较差等原因,儿童时期的资源接触不足会使得经济体中存在许多“消失的爱因斯坦”。

中国发达地区基础教育质量较高,但区域之间分布不均。2018年中国以北京、上海、江苏和浙江的15岁学生为样本的PISA[3]测试成绩排名世界第一,远超发达国家平均水平。但是,中国基础教育投入在区域之间的分布并不均衡,发达地区普通小学的生均教育经费普遍高于欠发达地区。这种基础教育区域之间的不平等程度甚至高于美国:中国分省普通小学生的生均公共教育经费的变异系数为0.4,高于美国K12生均公共教育经费的变异系数(0.3)。

教培行业快速发展加剧了基础教育不平等。近年来,尤其是2018年以后教培行业经历了快速发展:2019年教育业法人单位数已达70万,同比增长29%。这种“影子教育”加剧了城市与农村、发达地区与欠发达地区的基础教育差距。优质基础教育资源短期内缺乏供给弹性,在过度的教培需求下,价格畸高。

这种基础教育的不平等也存在于高等教育中,降低人力资本向创新人才的转化。基础教育水平的不均等使贫困地区学生进入优质高等学校的概率更低。麦可思研究院的数据显示,贫困地区出生的农村学生更多就读于本地和高职院校,2017—2019届毕业生中,“双一流”院校中来自贫困地区的农村生源约占6.1%,而这一比例在地方本科院校和高职院校分别为9.5%和9.9%。贫困地区的农村生源学生毕业后在贫困地区就业的比例远高于平均值,他们更难向发达地区流动。

应试教育强激励带来对应试技能的过度投资,可能造成资源浪费并挤占其他科目时间。“一考定终生”的选拔机制是一种强激励制度,提高学生、家长、教师的积极性,提升学生的认知能力,这也是中国学生在PISA测试中名列前茅的重要原因。但是,这种单一维度的强激励制度也容易造成类似囚徒困境般的社会博弈,使学生投入过多努力以提升应试技能,而非实际增加人力资本,可能带来资源浪费。这个情况可能还会降低科学教育质量。学生、家长、教师、学校等对于非考试选拔科目,特别是其中的实践项目投入程度较低,使科学课中学生参与动手实验、实践调查的机会较少。

第二,过重的行政化逻辑阻碍了研究型大学自主发展的空间。

研究型大学是衔接人力资本和创新人才的桥梁,而高质量的研究型大学能够大幅提升创新人才比例。颠覆性技术中心更有可能出现在拥有大学和高技能劳动力的地区。[4]虽然中国大学数量众多,但是优质研究型大学数量较少,一个原因是过重的行政化逻辑阻碍了其发展。

根据联合国教科文组织数据,2019年中国大学数量少于美、日,同时中国高等教育毛入学率(50.6%)也低于发达国家,虽然这似乎与人均GDP水平相称,但是对于中国这样正在跨越中等收入陷阱和应对人口老龄化的大国来说,仍然略显不足。中国顶尖大学数量也较少:根据软科世界大学学术排名,2021年前100名中只有7所是中国大学,而有40所是美国大学。

中国的高等教育支出较低,其中政府作用较大。根据《中国教育经费统计年鉴》的数据,2018年中国教育经费占GDP比重大约为4%,仍然低于OECD公布的同期美国、英国的比重(6%左右),而且相对于基础教育来说,中国高等教育经费占GDP比重较低,而其中政府经费的比例为67%,显著高于美国(35%)和英国(26%)等。

政府对高等教育的投入保证了教育的公平性,但同时也给高等院校增加了约束。相比于美国,中国的高等教育成本更低,高等教育更加普惠。但是,高校在使用财政资金时约束也更多,呈现一定行政化主导的逻辑,82.5%的科技工作者认为有一定行政职务的研究人员更容易获得科研经费。[5]

政府对高等教育的投入非常重要,但同时要拓展高等教育机构的创新空间。例如,在德国,教授在院校管理中的地位非常突出。[6]从本质上来说,这需要理解政府和市场的关系。对于基础教育,最重要的是公平和教育的普惠,所以需要政府更多的参与。对于高等教育,应该更加注重效率,所以应该给高等教育机构更多的空间。

行政约束也体现在了评价体系和科研经费管理上。各大高校对于人才的考评体系较为单一,论文仍是科技评价的最主要手段,根据《第四次全国科技工作者状况调查报告(2017)》数据,93.7%发表过学术论文的科技工作者认同发表论文的主要目的是达到职称晋升要求。高校科研项目经费大多来自政府,项目经费报销程序繁杂(72.4%)、预算编制时要求过细过严(71.7%)、项目预算执行时不能根据科研实际需要自主调剂(69.4%)、疲于应付经费审计(58.7%)、项目限定人员费比例太低(53.7%)等问题比较受到关注。

中国人才引进中的挑战

一个完整的人才体系既包括从教育体系入手扩大人才供给,也包括改善需求侧环境,吸引科研前沿的人才流入。在美国,移民占到了所有人才的18%。全世界所有的移民人才中,58%选择了美国。2019年美国“STEM”专业博士毕业生中,高达42%是海外留学生,而这些人往往是其母国教育体系培养出来的最优秀的科技后备力量。

中国人才流出比较多。中国留学人才规模大,2017年中国在国外就读的留学生约为92.8万人,占全球留学生的比例约为17.5%。近年来中国海外学成人员归国渐成趋势,根据教育部数据,1978年起累计学成归国留学人员与累计出国留学人员之比由2004年的23%上升到了2019年的65.3%,还有约222万出国留学人员目前留在海外。

中国对“超级明星”类顶尖人才的吸引力还有待提高。中国在美国获得博士学位的留学生远超其他国家。美国国家科学基金会数据显示,2019年,中国在美国获得博士学位的学生约为6300人,是印度在美国获得博士学位留学生的3倍、韩国的13倍和日本的26倍。在美国获得博士学位的中国留学生中,有留美意愿的学生占比80%,显著高于日本的51%和韩国的65%。

中国在大力吸引顶尖人才回国方面效果还不是很显著。根据瑞士洛桑国际发展管理学院(IMD)2020年公布的《世界人才排名》报告,在全球63个国家和地区的人才总体竞争力排名中,中国整体排名第40位,而人才吸引力分项排名第56位。有研究[7]显示,与国际学术合作全职项目学者相比,短期项目学者产出更多、质量更高,以发表数量为例,在其他条件相同的情况下,短期项目学者比全职项目学者平均每年多发表2.9篇SCI论文。实证研究也表明,相比于仍留在美国和欧盟的研究人员,回国的研究人员的论文质量偏低。

引进顶尖人才困难,首先这可能反映的是中外科研人员生活和工作环境的差距。其次,过度竞争可能增加了引进人才难度。人才市场首先是一个劳动力市场,供给相对比较固定。对于这样的市场,使用补贴等手段来刺激需求可能带来的是工资的上涨,而不是人才数量的增加。[8]面对存量的竞争,由于各个市场主体有很大的空间来决定人才引进的力度,在“抢人”的激励之下,会发生“过度承诺”现象。实际上这增加了劳动力市场的信息不对称,削弱了劳动力市场上的信号机制的作用,降低了人才和用人单位的匹配效率,甚至会产生人才的“逆向选择”问题。[9]由于市场摩擦的存在,这可能反而减少了人才引进的数量。

过度竞争问题是劳动力市场机制自身所难以解决的,需要政府的统筹协调。这既涉及长短期激励如何相容的问题,也与市场主体之间如何协调有关。如果仅靠单一的短期指标作为标准,如人才的引进数量,很容易忽视人才引进的长期目标,如人才的留存和发展,以及对创新的贡献。引进人才是第一步,发挥出人才的创新作用才是目的。如果市场主体之间只有竞争而缺少协调,市场机制不完善,就难以真正实现人才供需匹配。从这个角度看,政府的干预可能会提升效率。[10]

制度保障和人才引进的美国经验

美国作为全球创新人才最聚集的地区之一(2020年INSEAD全球人才竞争力指数排名第二),在教育和人才引进方面有哪些地方值得借鉴呢?

第一,法律层面以制度保障基础教育公平。“教育券”是推行基础教育公平的重要制度创新。例如,1989年,威斯康星州通过立法建立了密尔沃基市教育券项目,为密尔沃基市低收入家庭的孩子提供公共教育资金,让他们在城内选择非教会的学校就读,低收入家庭无须支付额外的费用。根据2019年密尔沃基市议会公布的数据,密尔沃基市教育券项目年花费7900万美元,覆盖29052名学生,平均每名学生获得约2719美元。

第二,高等院校多元自主,因校制宜。科研经费管理适时调整。美国大学并未对科研经费中的间接费用(主要用于项目单位成本耗费和对科研人员绩效激励等)和直接费用(包括设备费、差旅费等)占比做出“一刀切”的规定,而是由不同大学与拨付经费的不同政府部门进行谈判以确定间接费用比例,且每过几年就能重新谈判以根据实际情况进行调整。美国高等教育经费中大部分来自私人部门,尤其是金融危机以来,由于美国较多地方政府均出现财政困难,减少了对公立大学的财政拨款,公立大学纷纷转向通过运营捐赠基金收益补充预算。以密歇根大学为例,其高达125亿美元的捐赠基金近十年内每年的投资回报率是9%,为同期其他大学投资回报率的两倍。[11]

教职员工遴选和晋升体系多元化,避免仅以科研论文数量作为单一考核标准。美国大学教师聘用实行“长聘教轨制度”,晋升考核通常由教学、科研两部分组成。在某些看重教学效果的学校,学生和系内资深教授对于该教职员工课堂教学的评价甚至直接决定该教职员工能否晋升终身教职。

第三,多元的引才留才政策。以H-1B(美国签证的一种,指特殊专业人员或临时工作签证)为代表的非移民工作签证,助力精细化运营人才引进。美国签证类型划分精细(24类70种),远超过我国签证类型(16类)。为匹配美国劳工市场对人才的需求,美国特别设立了H-1B签证,多集中在高科技行业。H-1B签证每年总申请人数达到42万人,通过率在90%以上;其中,续签的人数大概是新申请人数的两倍。

第四,美国建立了良好的科研行为教育培训制度。[12]在联邦政府的推动下,覆盖负责任研究行为教育(RCR)的大学和研究机构数逐渐增多。截至2005年,已经有近220所研究机构超过1900个项目获得RCR培训的资助,有超过7500名研究生和5612名博士后接受该教育。在科研诚信监管方面,除了专门设立科研诚信办公室等政府部门,还有科学团体、科学期刊、科研机构的互动,如美国国立卫生研究院的Pub Med Central(PMC)、多家期刊数据公司开发的Turnitin防范剽窃系统等。从1996—2018年论文撤回率的数据可以看出,美国科研论文回撤率(0.0226%)大幅低于中国(0.1564%)。

教育政策思考:基础教育更重公平,松绑研究型高校

换种思路提升基础教育公平性。除了现有的针对中西部贫困地区投入基础教育资源以外,我们建议不妨换一种思路,更多允许农民工随迁子女就读城市学校。这样不但能够解决农村普遍出现的“空巢”儿童现象,而且某种意义上使得基础教育公平性更为彻底。这不仅需要教育部门思路的改变,更需要配合户籍、社保等制度的进一步改革。

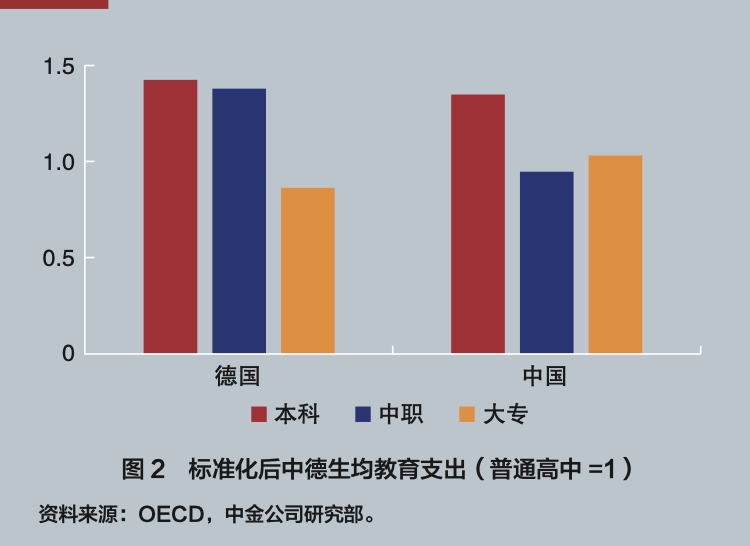

提升职业教育生均经费。作为基础教育的重要组成部分,虽然表面上中国中等职业教育占比与职业教育体系较为发达的德国相当,但实际上两者差距较大。为什么德国拥有发达的职业教育体系呢?从需求来看,除了德国强大的工业体系对于技术工人需求庞大以外,德国更为完善的就业保护机制和更倾向于平等的税收体系也使得德国的大学溢价远低于美国,[13]学生们不会因为选择了职业教育而在劳动力市场遭受歧视;从供给来看,德国职业教育质量较高。根据OECD数据,德国中等职业教育生均经费高于普通高中39%,而中国中等职业教育经费却低于普通高中(见图2);几乎所有的德国中等职业学生在岗实习时间占比不少于60%;大多数德国中等职业教育学生毕业后可以直接进入高等教育阶段学习。因此,我们建议可以学习德国经验,一方面提升中等职业教育的生均经费投入,增加职业教育在岗培训时间;另一方面为职业教育开辟更广阔的持续提升空间,扩大本科阶段的职业教育范围。

松绑研究型高校。我们建议在考核评价、经费使用、课程设置等方面给予研究型高校更大自主权。现有的一些新型研究型高校,如南方科技大学、上海科技大学、西湖大学已经走出了各有特色的探索之路。存量的头部研究型大学也能发挥各自的禀赋优势进行制度创新,打造多样化的创新人才培养平台。例如,在经费来源方面,可以借鉴发达国家经验,通过税收制度激励发挥三次分配的作用,多方面拓展经费来源(发展大学捐赠基金等),以扩大研究生招生规模。

人才政策思考:针对性引进高端人才

第一,以项目为平台引进人才。现有的人才引进机制下,政府的参与度过高,有时候反而忽略了最终用人单位(高校、研究机构、企业等)的实际需求。海归人才引进后因为缺乏施展才能的平台而无所作为的现象也时有发生。可以尝试在引进人才的初始阶段就让最终用人单位更多介入,以项目为平台吸引人才,更好对接海外人才的供给和用人单位的实际需求。

第二,加强顶层设计,统筹协调各地引进政策。对于人才引进,需要有全面的激励机制,既包括引进人才的数量,还要涵盖人才的留存和发展等,将短期和长期激励结合起来,提高人才引进的效率。同时,需要在中央层面上统筹人才引进政策,防止各个地方政府过度竞争和逆向选择现象,形成人才引进的可持续发展。

在统筹协调方面,数字化有利于提升组织协同效率。数字化有助于打破信息壁垒,减少信息不对称,实现信息的透明化。数字化也有助于更有效及时地收到人才反馈,做出相应的政策调整。因此,数字化能够在空间上和时间上提高组织协同效率。

第三,结构上更多增加中青年人才引进。相比于成名多年的人才,中青年人才的引进难度较小,引进成本较低。而且,中青年人才的创新动力更足。例如,爱因斯坦26岁提出相对论,麦克斯韦24岁发现电磁规律,杨振宁34岁提出弱相互作用中的宇称不守恒理论。

注释:

[1] 升学率=研究生招生数/本科毕业生数。由于有非当年毕业的本科生进入研究生阶段学习,升学率可以高于100%。

[2] Bell A, Chetty R, Jaravel X, Petkova N, and Van Reenen J. Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2019, 134(2): 647-713.

[3] PISA(国际学生评估项目)是OECD进行的15岁学生阅读、数学、科学能力评价研究项目。

[4] Bloom N, Hassan T A, Kalyani A, et al. The Diffusion of Disruptive Technologies [R]. National Bureau of Economic Research, 2021.

[5] 中国科协发展研究中心“科技工作者需求状况调查研究”课题组. 求实、创新、报效祖国——中国科技工作者需求状况调研分析 [J]. 科技导报,2009,27(3):104-105.

[6] 陈涛, 邬大光. 高等教育公私并举与分类管理走势分析——基于中、法、德三国经验的视角 [J]. 教育研究,2017,38(7):79-91.

[7] Zweig D, Siqin K, and Huiyao W. The Best are yet to Come:State Programs, Domestic Resistance and Reverse Migration of High-level Talent to China [J]. Journal of Contemporary China, 2020, 29(125): 776-791.

[8] Romer P M. Should the Government Subsidize Supply or Demand in the Market for Scientists and Engineers? [J]. Innovation Policy and the Economy, 2000(1): 221-252.

[9] Greenwald B C. Adverse Selection in the Labor Market [J]. The Review of Economic Studies, 1986, 53(3): 325-347.

[10] Greenwald B C, and Stiglitz J E. Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1986, 101(2): 229-264.

[11] 密歇根大学2020年度捐赠基金运营情况报告。

[12] 胡剑. 欧美科研不端行为治理体系研究 [D]. 合肥:中国科学技术大学,2012.

[13] Doepke M, and Gaetani R. Why Didn't the College Premium Rise Everywhere? Employment Protection and On-the-Job Investment in Skills [R]. National Bureau of Economic Research, 2020.

*本文经中信出版社授权,节选自《创新:不灭的火炬》第四章,内容略有删改。本文仅代表作者个人观点,与所在机关无关。仅供读者参考,并不构成为投资、会计、法律或税务等领域提供建议。编辑:潘琦。