外资买债与人民币国际化进展

导语

应稳步扩大债券市场制度型开放,稳慎扎实推进人民币国际化。

作为全球第二大债券市场,中国债券市场的发展和开放已经成为推动人民币国际化的重要力量。自2002年以来,中国债券市场开放进程稳步推进,境外投资者参与债券市场的便利度不断提升。如何看待境外机构投资人民币债券的趋势变化?对人民币国际化影响如何?人民币债券是避险资产吗?本文拟就此展开分析。

中国债券市场开放持续深化

中国债券市场的开放最早始于2002年,当年中国正式引入合格境外机构投资者(QFII)制度,允许获准机构进入交易所债券市场。2005年,泛亚基金和亚债基金获准进入银行间债券市场,开启了银行间债券市场的开放进程。2010年,中国人民银行允许境外中央银行、港澳人民币清算行和境外参与行等投资银行间债券市场。2011年,人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度正式推出。2013年,QFII和RQFII获准进入银行间债券市场。2016年,银行间市场境外机构投资者范围扩大至各类金融机构及其发行的投资产品,以及养老基金等中长期机构投资者。2017年7月3日,“债券通”(北向通)正式上线运行,推动中国债券市场的开放进程迈上新台阶。

自2019年以来,境外投资者参与境内债券市场的便利度进一步提升。2019年9月,国家外汇管理局宣布取消 QFII/RQFII的投资额度限制。2020年9月,中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局宣布将 QFII/RQFII 资格和制度规则合二为一,放宽准入条件,扩大投资范围。2022年5月,中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局宣布统筹银行间债券市场和交易所债券市场对外开放的同步推进,允许获准进入银行间市场的境外机构投资者将投资范围扩展至交易所市场。自2023年5月,“互换通”正式上线运行,便于境外投资者参与银行间金融衍生品市场。2024年1月,中国香港金融管理局宣布将“债券通”(北向通)项下的人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排和资格抵押品名单,这是首次在离岸市场确立境内债券的担保品功能,有利于提高境外机构持债意愿,增强中国债券市场的吸引力。

自2019年以来,人民币债券先后被纳入国际主流指数。2019年1月,彭博公司宣布人民币计价的中国国债和政策性银行债券自同年4月起纳入彭博巴克莱全球综合债券指数(BBGA)。2019年9月,摩根大通宣布从2020年2月28日起将9只中国国债纳入摩根大通新兴市场政府债券指数(GBIEM)。2021年3月,富时罗素确认自2021年10月起,中国国债将在随后三年内被纳入富时世界政府债券指数(WGBI)。这催生了境外投资者对人民币债券的被动投资需求,跟踪国际指数的资管类产品加快进入债券市场。

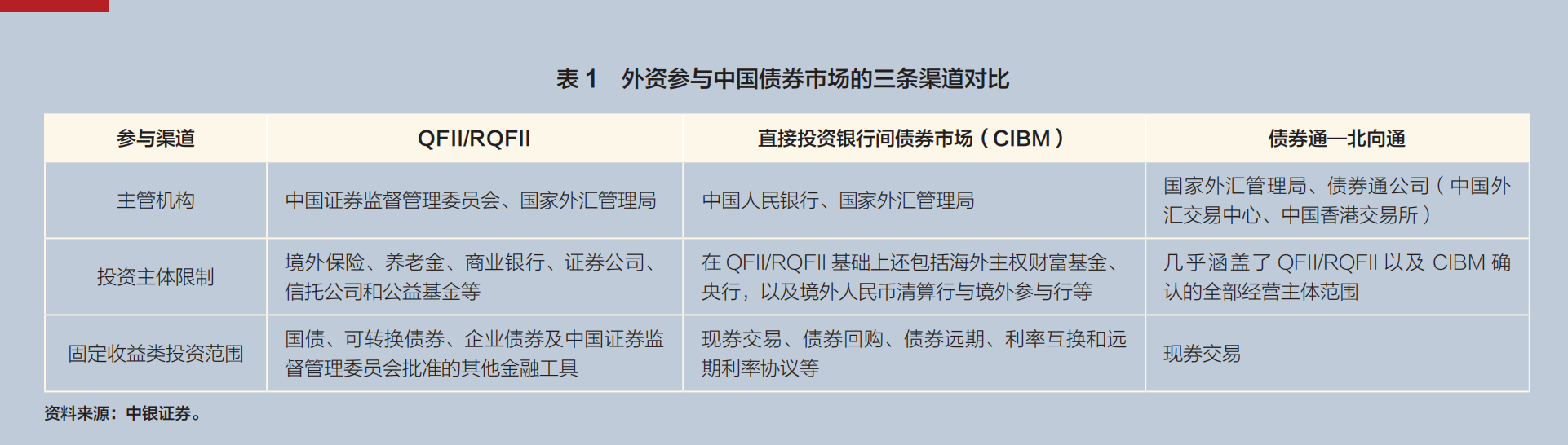

目前,境外投资者主要通过 QFII/RQFII、直接投资银行间债券市场(CIBM)渠道和“债券通”渠道参与境内债券市场(见表1)。鉴于 QFII/RQFII 途径入市备案相对烦琐,投资灵活性差,需额外承担管理人成本,多数新增境外机构投资者选择 CIBM 和债券通渠道进入债券市场(葛一凡、王丹,2023)。而由于债券通在开户、交易、结算流程上更加便利,所以在“债券通”上线后,选择通过该渠道入市的境外机构数量快速增长。截至2024年3月末,已经有70多个国家和地区的1129家境外机构主体进入银行间债券市场,其中560家通过 CIBM 渠道入市,823家通过“债券通”渠道入市,254家同时通过两个渠道入市。虽然通过“债券通”渠道入市的机构数量更多,但由于 CIBM 渠道开启时间早于“债券通”,主权类机构与商业银行类机构多通过 CIBM 渠道参与境内债券市场(葛一凡、王丹,2023)。

外资买债经历三个阶段

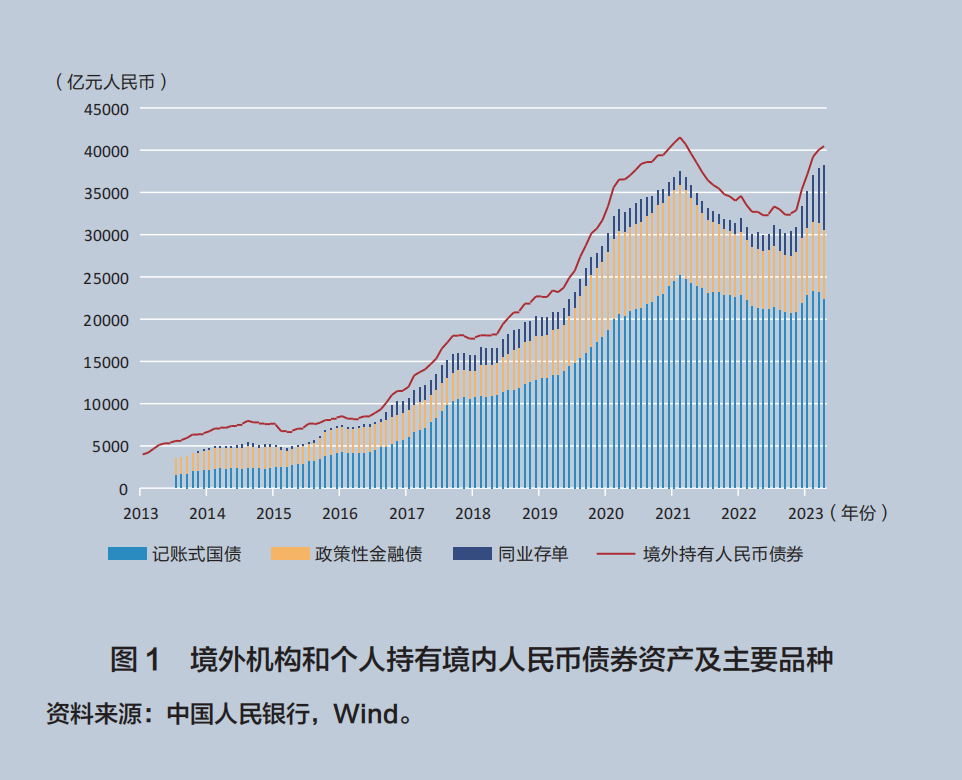

根据中国人民银行按季发布的月度境外机构和个人持有境内人民币金融资产数据,自2014年以来,外资买卖境内人民币债券资产经历了三个阶段(见图1)。

第一阶段:2014年至2022年1月,外资持续增持人民币债券。

“债券通”上线之前,外资持有境内人民币债券规模总体保持平稳增长,2014年1月至2017年6月月均净增持规模为117亿元。根据可得数据,2014年7月至2017年6月,国债和政策性金融债月均净增持规模分别为79亿元和30亿元。“债券通”上线之后,外资加速增持人民币债券。2017年7月至2022年1月,外资持有境内人民币债券规模由8921亿元上升至4.15万亿元,月均净增持规模为593亿元;国债和政策性金融债的持仓余额分别由4489亿元和3075亿元上升至2.52万元和1.08万亿元,月均分别净增持规模为376亿元和139亿元,这显示了国债更受境外机构青睐。

期间,国债持仓占银行间市场境外机构托管余额比重在2018年11月升至64.4%,此后冲高回落至2020年9月的57.0%,这主要是受财政部发布的三年免税政策激励,以及政策性金融债与国债一同被纳入彭博巴克莱全球综合债券指数(BBGA)的影响,外资自2019年起加快增持政策性金融债。2020年10月之后,外资增持政策性金融债速度明显放缓,国债重新成为外资增持的主力券种。

这一阶段外资持续增持人民币债券,主要得益于国内金融市场的开放和人民币国际化程度提高带来的人民币资产配置需求。此外,2020年和2021年,在全球新冠疫情大流行、经济大停摆之际,中国凭借疫情防控和产业链供应链完备的优势率先实现经济复苏,中美保持较大正向利差,进一步增强了人民币资产对外资的吸引力。

第二阶段:2022年2月至2023年4月,外资人民币债券持仓回撤。

2022年2月,俄乌冲突爆发引起避险情绪升温,全球资金逃向美债、黄金等安全资产。当月,外资净减持人民币债券为805亿元,此后三个月净减持规模均超千亿元。2022年2月至2023年4月,外资持有境内人民币债券余额由4.15万亿元降至3.23万亿元,累计净减持9222亿元。其间,国债和政策性金融债累计净减持规模基本相当,分别为3977亿元、3916亿元,其中政策性金融债先被减持。2022年2—11月,政策性金融债累计净减持3306亿元,大于国债净减持规模2498亿元,国债持仓占比于2022年11月升至68.2%。此后五个月内,外资开始大幅减持国债,累计净减持1479亿元,大于政策性金融债减持规模为610亿元。

本轮外资减持人民币债券反映了内外部因素的综合影响。国内方面,新冠疫情持续冲击导致国内经济循环受阻,加大经济运行压力。国外方面,俄乌冲突持续,地缘政治风险上升,全球通货膨胀高企。在美国通货膨胀“暂时论”和“见顶论”破产之后,美联储开启激进紧缩,2022年3月首次加息,5月启动缩表,截至2023年4月累计加息9次共475个基点。其间,10年期美债收益率飙升,从不到2%升至最高4.25%,致使中美利差逐渐倒挂,加剧国际资本流出中国。

第三阶段:2023年5月至2024年3月,外资重新加仓人民币债券。

2023年5月至2024年3月,除2023年7月和8月外,外资持续净增持境内人民币债券,持有境内人民币债券余额由3.23万亿元上升至4.05万亿元,累计净增持8180亿元。不同于第一阶段,这一阶段外资增持的主力券种为同业存单。11个月内,外资有10个月在增持同业存单,期间累计净增持5796亿元,远大于同期国债和政策性金融债分别净增持1217亿元和1339亿元的规模。2024年3月末,外资同业存单持仓占比上升至19.2%,创历史新高,较同期政策性金融债占比仅低了1.3个百分点。同业存单之所以更受到外资青睐,主要是因为其收益率高于同期限政策性金融债和国债的收益率。2023年5月至2024年3月,1年期同业存单收益率均值为2.4%,较1年期国开债和国债收益率分别高出23.4个和39.4个基点。

外资加仓人民币国债主要集中在2023年10月至2024年1月,累计净增持2646亿元,主要得益于人民币汇率对冲成本下降和美联储紧缩预期放缓。通常而言,外资投资境内人民币债券时会选择“近结远购”的掉期交易,在近端融入人民币资金的同时规避汇率风险。根据利率平价(Interest RateParity),两种货币之间的远期汇率由利差决定,高息货币远期贴水,低息货币远期升水。自2022年6月以来,远期美元为持续贴水状态,这意味着外资投资境内人民币债券会赚取息差和汇差双重收益。假设外资进行1年期限的10年期中债投资,2023年10月至2024年1月,对冲汇率风险后的中债收益率比同期限美债收益率平均高出107个基点。尤其是2023年底,因美联储紧缩预期缓解、美债收益率下行,前述优势进一步凸显。不过,2024年2—3月,由于美国通货膨胀就业数据超出市场预期,美联储紧缩预期重燃,2年期和10年期中美国债收益率负利差均值继2月环比分别扩大33个和25个基点后,进一步扩大了14个和10个基点,导致外资由此前连续四个月增持国债转为分别减持88亿元和833亿元。

外资买债助力人民币国际化

当前人民币国际化正处于从支付结算货币向国际投资货币和国际储备货币的转变过程。因此,国内债券市场的发展对于推进人民币国际化至关重要。一方面,由于中国货币政策坚持“以我为主”,独立性较强,人民币债券收益率与主要发达国家债券收益率相关性较弱,通过开放境内债券市场可以满足境外投资者的多元化配置需求,强化人民币的投资货币属性。另一方面,由于债券兼具低风险和灵活性的特征,可以满足主要国家外汇储备管理的安全性和流动性的要求,有助于发挥人民币的储备货币属性。

随着境内债券市场进一步开放,近年来人民币国际化取得明显进展。2022年5月11日,国际货币基金组织(IMF)执董会完成了新一轮特别提款权(SDR)定值重估,决定将人民币权重由10.92%上调至12.28%,调升1.36个百分点。根据 SDR 最新审查标准[1],对2017—2021年的相关数据重新匡算后可得出,人民币 SDR 份额提升分别来自出口占比的0.88个百分点、外汇储备占比的0.27个百分点、外汇交易量占比的0.17个百分点和国际借贷占比的0.03个百分点。由此可见,在人民币SDR权重的提升中,35%来自金融交易指标的改善。这与境内债券市场开放、境外持有人民币债券资产大幅增加密切相关。

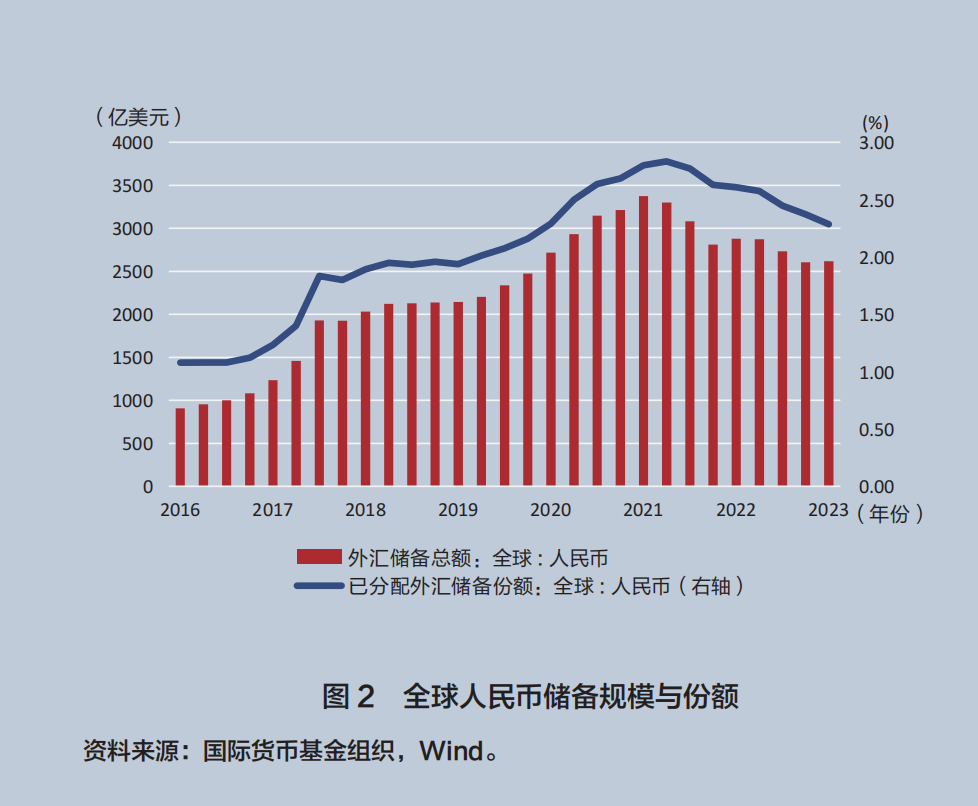

作为新兴国际储备货币,人民币储备主要以人民币计价的债券形式存在。2022年之前,伴随外资持续增持人民币债券,全球人民币储备余额从2016年末(IMF 首次披露全球人民币储备数据)的908亿美元上升至2021年末的3373亿美元,人民币储备占已披露币种构成的外汇储备余额的比重从1.08%上升至2.80%,在主要储备货币中的排名从第七位上升至第五位。但自2022年以来,受外资减持人民币债券影响,全球人民币储备余额从3373亿美元下降至2023年末的2617亿美元,在已披露币种构成的外汇储备余额中占比下降至2.29%(见图2),反映出人民币国际化并非线性发展。

需要注意的是,由于近年来参与境内债券市场的外资类型日渐丰富,要慎用境外投资者持有的境内人民币债券来研判全球人民币储备持有变化。2023年末,全球人民币储备余额占境外机构和个人持有的境内人民币债券余额的比重降至49.9%,较2019年3月末高点78.6%回落了28.7个百分点。[2]

境外机构增持人民币债券带来的另一重要影响是人民币国际化由离岸市场驱动转为在岸市场驱动。2015年之前,外资持有人民币金融资产的主要途径是在中国香港持有人民币存款或者人民币“点心债”,再通过境外人民币清算行转存境内、对境内贷款或通过本外币合格境外机构从投资者渠道买债。2015年“8·11”汇改初期,人民币汇率意外走弱,中国香港人民币存款从汇改前的近1万亿元最低下降至2017年初的5000亿元左右。部分市场人士据此认为人民币国际化出现停滞乃至倒退。然而事实是,由于在岸金融市场开放步伐加快,外资可以直接在境内购买人民币股票和债券等金融资产。据中国人民银行统计,截至2024年3月末,外资持有的境内人民币金融资产中,股票占比升至28.7%,较2015年7月末(“8·11”汇改前夕)上升14.9个百分点,债券占比上升23.3个百分点至41.7%,成为外资持有的第一大类人民币金融资产,而贷款和存款合计占比则下降38.2个百分点至29.5%。

人民币债券的风险属性之辨

如前所述,由于中国货币政策独立性较强,人民币债券收益率与主要发达国家债券收益率相关性较弱。通过开放境内债券市场可以满足境外投资者的多元化配置需求,以达到分散风险的目的。不过,这不等同于人民币债券就是避险资产。

所谓避险资产,通常是指投资者为规避风险或者经济基本面不确定性增加时,选择买入进而推动价格上涨的资产。我们将波动率(VIX)指数大于40时的市场界定为处于恐慌状态,统计市场恐慌阶段 VIX 高点前后5个交易日中债收益率的表现,并未发现规律性变化(管涛、刘立品,2022)。而且,对比2022年俄乌冲突发生前后境外机构人民币债券的持仓变化,也难以得出人民币债券是避险资产的结论。

2022年2月24日,俄乌冲突爆发,引起市场恐慌情绪,标普500VIX 指数从2月23日的31.0最高升至3月7日的36.5。其间,传统避险资产,如美债和黄金,价格上涨,美元指数上行,人民币汇率意外走强,表现出一定的避险货币属性。但2月外资持有人民币债券余额减少805亿元,为2021年4月以来首次净减持,其中国债净减持354亿元,贡献了44%(见图1)。2022年2月至2023年4月,外资包括被视为长期投资者的境外央行类机构持续调仓人民币债券,部分与地缘政治风险上升有关。

此外,外资持有人民币债券是中国外债统计口径的重要组成部分。根据现行外债统计口径,外债期限是按剩余期限划分的,其中短期外债是指当年到期的外债余额。即便外资持有的是中长期人民币债券,也可以随时在二级市场变现,影响前述外债统计监测的准确性。

稳步扩大债券市场制度型开放

自2002年以来,中国债券市场开放取得长足进展,境外机构和个人投资人民币债券经历了三个重要阶段,期间人民币国际化进程也在曲折前进。截至2024年3月末,境外机构持有国债2.24万亿元,占债券市场国债托管量比重的7.5%,显著低于美国31%的外资持有占比。

这既反映了人民币国际化的提升空间,也与中国金融开放程度有关,同时还受到国内债券市场发展现状的制约,如债券市场存在市场流动性不足、风险对冲工具缺乏、信用评级虚高等问题(管涛、刘立品,2022)。

稳步扩大债券市场制度型开放、稳慎扎实推进人民币国际化,可以从以下几个方面入手:首先,加强债券市场基础制度建设,继续推动境内人民币债券在离岸市场成为被广泛接受的合格担保品,优化直接入市、“债券通”“互换通”的运行机制,进一步满足境外机构投资和风险管理需求。

其次,加快信用评级行业开放,促进市场化竞争,提高国内信用评级质量,同时完善配套税收、会计、审计等金融中介服务。

再次,继续深化利率和汇率市场化改革,更好发挥国债收益率曲线定价基准作用,减轻对资本外汇管制手段的依赖。

最后,在大力发展本币债券市场的同时,还要加强跨境资本流动监测,健全宏观审慎管理,防范境外机构货币错配风险可能造成的资本流动冲击。

[1] SDR货币篮子权重=1/2*出口占比+1/2*综合性金融指标占比,综合性金融指标占比=1/3*储备+1/3*外汇交投量+1/3*私营部门国际金融活动货币使用指标。[2] 中国人民银行.2023年人民币国际化报告[R].2023.[1] 葛一凡, 王丹. 关于境外机构投资者参与境内债券市场汇率风险管理问题的研究[J]. 中国货币市场, 2023(9): 38-42.

[2] 管涛. 中国债券市场开放与人民币国际化共成长[J]. 债券, 2022(7): 10-15.

[3] 管涛, 刘立品. 中银证券宏观经济深度研究报告:人民币是避险货币吗?[R]. 北京, 2022.

[4] 王开, 刘瑾, 王怡妍. 踏雪寻梅:中国债市开放回顾与展望[J]. 金融市场研究, 2020(12): 66-76.

*本文仅代表作者个人观点,仅供读者参考,并不作为投资、会计、法律或税务等领域建议。编辑:葛雯瑄。